研究 | 赵 丰:菲律宾菠萝叶纤维织物及纺织技艺探索

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-08-23 浏览量:262

菲律宾的菠萝叶纤维纺织技艺于2023年12月被正式纳入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录之中。菠萝叶纤维织物是菲律宾独有的纺织品,至今已有数百年的生产历史,如今主要在阿克兰省生产。调研人前往传承纺织技艺的阿克兰省进行田野调查,记录从抽纤到织造的工序流程,结合文献总结这一技艺在历史上的发展和复兴过程,并从中分析其如何从简单的民间手工艺演变为菲律宾文化的代表符号。

菲律宾的本土纺织艺术展示了早期菲律宾人的智慧、创造力、适应性和复杂性,这在他们擅长使用各类天然纤维作为纺织原材料的方面也有体现。其中,菠萝叶纤维的纺织技艺是菲律宾人自16世纪起对一种外来植物进行了解、探索、发展的成果,它最终演变成独有的成熟工艺,成为民族传统文化的一部分。菲律宾的阿克兰省是菠萝叶纤维的主要生产地。该地区现有的原料种植、纤维抽取和纺织染色等技艺自16世纪传承至今,如今已是菲律宾重要的人类非物质文化遗产代表作。

一、菠萝叶纤维织物及发展概述

1. 菠萝及其叶纤维

菠萝原产于美洲地区,通常为人们所知的是其作为可食用水果的属性,在菲律宾以外的地区尚无明确的纤维纺织应用文化记录。菲律宾的菠萝叶纤维纺织原料为一种叫作“西班牙红菠萝”的特有品种(图1),学名Ananas comosus。该品种的特点是叶片和果实呈红色,叶片边缘生有红色刺。

1. 西班牙红菠萝

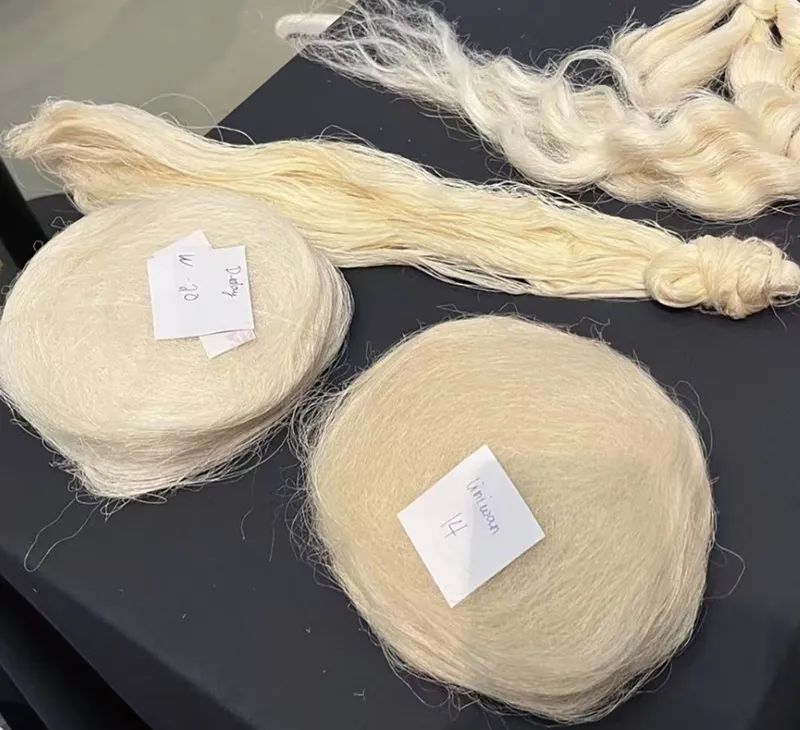

2. 两种菠萝叶纤维

菠萝叶纤维(Pineapple Leaf Fiber,简称PALF)也被称为菠萝纤维、菠萝丝或菠萝麻等。西班牙红菠萝的叶片可提取出两种不同类型的纤维,如图2所示,左边为叶片上层的粗纤维(菲律宾语译为Basto),右边则为叶片里层的细纤维(菲律宾语译为Liniwan)。[1]粗纤维占据叶片可提取纤维数的四分之三以上,色泽呈黄褐色,质地坚固且粗糙,常用于制作绳索等日常用品,也可手工编织成领结、缎带等硬质饰品。剩余纤维产出的四分之一为质地与蚕丝类似,细腻柔软、富含光泽的细纤维,是制作服饰面料的理想材料。

2. 菲律宾菠萝纤维纺织简史

1493年11月4日,克里斯托弗·哥伦布于美洲瓜德普罗岛发现了菠萝。[2]随即,在欧洲殖民者的介入下,菠萝开始衍生出多个品种,并在全球范围内传播。[3]菠萝首先传入非洲,随后于1548年到达印度,最终在16世纪末广泛引种至中国、印尼和菲律宾。[4]在诸多栽培品种中,西班牙人和葡萄牙人在16世纪培育出了一种叫作“新加坡—西班牙(Singapore Spanish)”的菠萝品种。我们推测,“新加坡—西班牙”菠萝与菲律宾的西班牙红菠萝可能具有亲缘关系,甚至可能是同一物种在不同地区的不同称呼。

自1565年通过牛皮拓地占领菲律宾[5]以来,西班牙便积极推动外来物种的本地化种植,并通过大帆船航线将菠萝等植物引入菲律宾。我们推测,菲律宾本土织工对菠萝叶纤维的纺织利用也可能始于这一时期。目前可查最早的菲律宾利用菠萝叶纤维制作织品的记录为1820年法国探险家探访马尼拉的见闻。文中描述了一种当地制作的菠萝叶纤维织物,其纤维原料来自一种果甜叶长的新品种菠萝。[6]此外,法国公使拉萼尼使团在1843至1846年间访问菲律宾时,邀请画家安东尼奥·D.马拉蒂记录了当地蕉麻和菠萝叶纤维织物的制作过程。[7]通过对比画作中呈现的工艺与现代工艺(图3,上为拉萼尼使团记录的绘画,下为实地考察拍摄的照片)的相似性可以看出,当时的菠萝叶纺织技艺已趋于成熟。

3. 两种菠萝叶纺织工艺

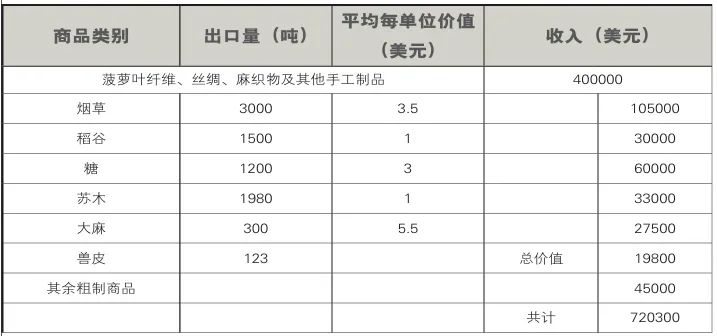

表1. 1842年班乃岛伊洛伊洛省出口商品收入金额统计

菠萝叶纤维的纺织和销售主要集中在菲律宾中部的班乃岛地区。阿克兰省位于班乃岛的西北部,是菠萝种植、纤维提取和纺织的主要产地。随着织物需求的增加,班乃岛南部的伊洛伊洛省及周边城镇(如莫洛镇)也开始参与纺织和销售活动,推动了这一时期菠萝叶纺织业的繁荣。表1为一份1854年对于伊洛伊洛省的出口商品金额的统计报告[8],其中出口重量已被我们换算为现代常用单位。从表中可以看出,菠萝叶纤维等纺织品的出口额为40万美元,位居榜首,占总出口金额的一半以上。在这些织物中,菠萝叶纤维织物应占据首位,推测其产量至少占总量的1/3,假设为40%。由此推算,菠萝叶纤维的销售收入应为40万美元中的16万美元,超过了排名第二的烟草产业收入。此外,一份1856年伊洛伊洛省附近的一处城镇统计记录显示,当地在这一时期约有50000台织布机,每户少则三四台,多则有十数台织布机摆放家中[9],以家庭为单位进行蕉麻、棉花和菠萝叶纤维纺织。两份记录时间相近,我们可以假设家庭内菠萝叶纤维的生产占比也为40%,因此这50000台织布机中,约有20000台用于菠萝叶纤维的织造,每户家庭至少有2台相关织机。

1898至1945年,美国取代西班牙成为菲律宾的统治国,菠萝叶纤维纺织技艺在此时迎来了最后的辉煌。尽管进入20世纪后,菠萝叶纤维的整体市场有所收缩,但在美国殖民者的推动下,菠萝叶纤维织物仍稳占高端市场。其精致的工艺和稀有的原料深受欧美上层阶级的喜爱,主要用于定制奢华的装饰品和时装。菲律宾国内的精英阶层亦受到殖民文化的影响,视穿着菠萝叶纤维面料制成的服饰为身份的象征。这一时期的各类游记和报道中都少不了对菠萝叶纤维织物美丽而昂贵的价值的描述。[10]

然而也就是从19世纪中叶起,菲律宾的纺织业开始逐渐衰退。首先是主营生产和售卖织物的伊洛伊洛省将经济重心转向制糖业。与此同时,廉价的化学纤维迅速占领了叶纤维的低端市场。机器生产的崛起也对传统手工业造成了冲击,许多手工织造的家庭因此无法以日常纺织为生,手工织造的菠萝叶纤维织物产量大幅下降。1870年,位于伊洛伊洛省附近、拥有众多纺织市场和商店的莫洛镇因大火被摧毁[11],第二次世界大战(1937—1945)将欧美市场切断,菠萝叶纤维织物也失去了出口贸易的渠道和收益。最终,繁盛一时的菠萝叶纺织业回退至阿克兰省,仅在少数家庭工坊的传承中得以延续。

然而,在这一技艺面临失传的关键时刻,菲律宾进入自治政府时期(1935—1941),国内民族主义的兴起为许多濒临消失的传统文化提供了支持。[12]菠萝叶纤维也就是在此时被提及,开始与巴隆他加禄绑定,成为菲律宾面向世界的文化代表。1962年,菠萝叶纤维织物在美国西雅图世博会的菲律宾馆内展出,引起美国社会广泛关注;2015年亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议于菲律宾马尼拉召开,各国领导人穿着菠萝叶纤维织物制成的巴隆他加禄出席活动,尽显东道国的宾主之谊。最终,在政府和民间组织的推动下,菠萝叶纤维纺织技艺于2023年12月被列入联合国教科文组织的人类非物质文化遗产名录中,成为世界范围内唯一一个进入名录的叶纤维纺织技艺。

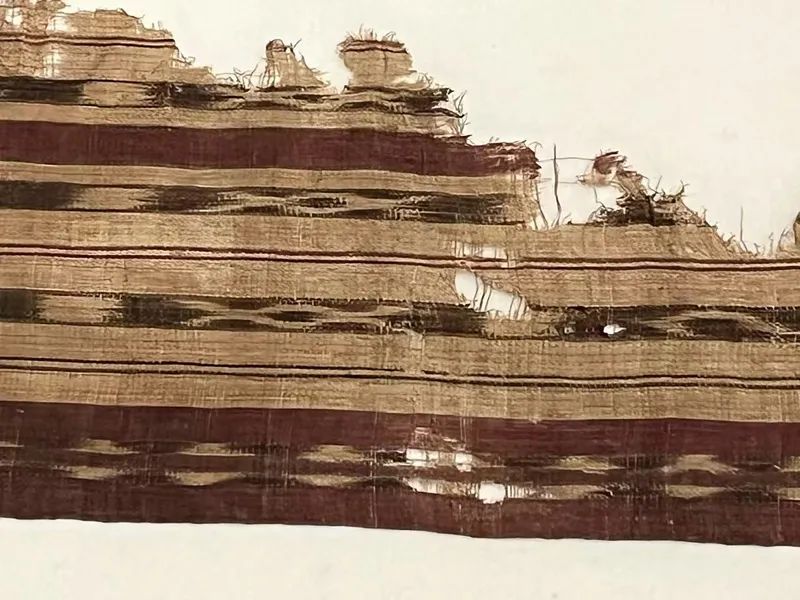

3. 现存菠萝纤维织物的分析研究

菠萝叶纤维织物在文化和艺术层面有着极高的价值,除菲律宾本土的博物馆外,在欧美的各博物馆内有收藏,多为19—20世纪的早期织物。我们在此选取部分具有代表性的藏品按时间顺序排列呈下表,展示菠萝叶纤维织物在类别、装饰和用途等方面的演变:

表2. 菠萝叶纤维织物的部分藏品一览

菠萝叶纤维与曾经的统治国西班牙有着紧密的联系。其在菲律宾通称为“Piña”,是西班牙时期对于菠萝称呼的沿用。表2中前三件博物馆藏品便生产于西班牙殖民时期。此时的殖民者看中织物精美的做工和轻柔的质感,将其视为宣传成果的重要产品带回欧洲,作为日常装饰展示(如袖章)、作为礼物赠予本国或他国皇室(如手帕),以及作为面料制作成衣(如礼服)高价出售。后三件藏品则制作于美国殖民时期。受时代背景影响,此时菠萝叶纤维织物的种类逐渐增多,刺绣纹样的设计也日益趋向迎合欧美市场的时尚潮流。同时在殖民政权更替的情况下,菲律宾人民开始重视民族独立,因此织物也开始逐步被应用于本土民族服饰上,西方国家将这些与传统结合的织物服饰作为历史的见证加以收藏。

如今的菠萝叶纤维织物在织工的探索下,发展出了更多元化的种类。传承数百年、有着“面料女皇”美称的纯菠萝叶纤维织物“Pinya”是使用菠萝叶纤维作为经纱和纬纱织成的昂贵织物,是精英阶层的象征。[13]此外,当地织工还开发出了与其他纤维混纺的织物,如与丝绸混纺的“Piña-seya”,与蕉麻混纺的“Piña-sinamay”,与棉混纺的“piña-cotton”以及与亚麻混纺的“piña-lino”[14]等。这些混纺织物降低生产难度的同时,也开拓了面料应用市场,在时尚业界广受好评。

二、菠萝叶纤维传统纺织技艺

阿克兰省位于菲律宾中部地区,省内的各个纺织社区皆传承着各类植物纤维手工纺织技艺。其中,省会卡利博市及周边的巴莱特镇自16世纪以来持续进行着菠萝叶纤维的手工纺织工业。为了解这一传统技艺的完整流程,调研人(潘安妮)于2024年10月17日分别前往位于卡利博市的哈波恩纺织工坊(Haboean Weaving Studio)和位于巴雷特镇的拉奎尔纺织工坊(Raquel’s Pina Cloth Products)进行了有针对性的实地调研和记录。这两家工坊已在菠萝叶纤维纺织领域获得了极高的成就,所产出的织物不仅在商品方面,也在文化层面拥有着专家级的影响力。

4. 两家纺织工坊的手工生产流程

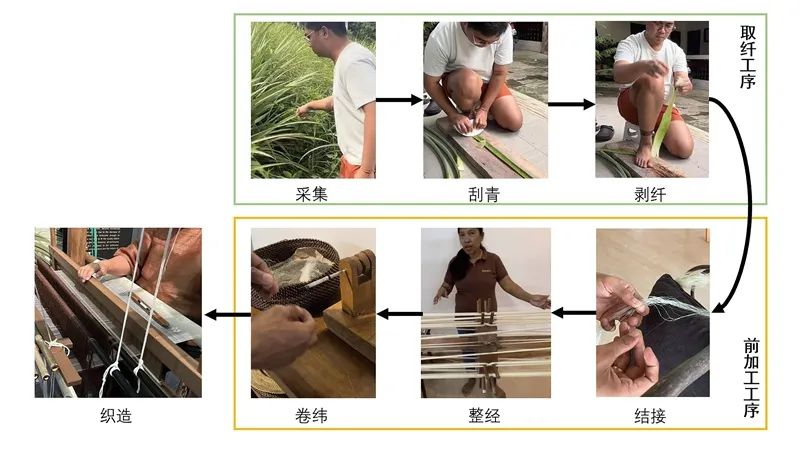

从以上两家工坊中,调研人最终记录整理的完整手工生产流程可归纳为图4,共有采集、刮青、剥纤、结接、整经、卷尾、织造工序。取纤工序(图4中以绿框内的部分)记录在拉奎尔工坊,由卡洛·埃利塞里奥(Carlo Eliserio)进行介绍和演示。而前加工和纺织工序(图4中黄框及未被框起的部分)的调研则为对哈波恩工坊的两位资深织工珀西·卡皮奥(Percy Carpio)和埃莱莱西尔·C.达戈霍伊(Elelesil C. Dagohoy)当日工作的拍摄和记录。除上述工序外,卡洛在交谈时提到,当地有时也会进行染色和刺绣工作,但因阿克兰省并不主要以此类后加工技艺见长,因此可不算入正式的本土纺织流程内,仅会在第三小节中做简短补充。

1. 取纤工序

拉奎尔纺织工坊位于巴莱特镇,创始人拉奎尔女士是阿克兰省首屈一指的织工。她于1989年建立同名品牌,致力于传统菠萝叶纤维纺织技艺的延续工作,培养了大批农人、刮削工、织工。儿子卡洛大学毕业后也在她的影响下成为男性织工,并运用科学知识对技艺进行创新和改进。两人近年来除了商业活动外,也积极投身文化项目。后续在菲律宾国家博物馆和菲律宾纺织展示集会中,调研人都看见了拉奎尔工坊的织物展示。2023年9月,拉奎尔女士和卡洛还来到杭州中国丝绸博物馆,向观众展示菠萝叶纤维的织造工序。(图5)

5. 拉奎尔女士在中国丝绸博物馆展示菠萝叶纤维织造工序

该工坊是典型的家庭式工坊设计,分为西班牙红菠萝农田区和工作区。工作区可划成三个部分,正对大门处的二层楼建筑为拉奎尔女士及家人的日常生活起居处,最外间设有交易室。纺织区位于起居处左侧向里,整体房型结构相对简陋,类棚房的建筑内放置有12台钢制结构的织机,两侧摆放着两台经编架及一台纺纱机。据卡洛介绍,工坊曾于2024年8月遭受台风袭击,在调研人到访的10月下旬,工坊的纺织区正在逐步重建,将织机从木质更替为钢质就是为了预防设备因天灾而报废的措施之一。穿过日常交易室可进入办公区,有一间小型会客室和办公室,主要用于处理、存放和交付订单和织物。会客室后方有一片新建空间,卡洛表示正在筹备建设一个菠萝叶纤维展示馆。

从工坊驱车约8分钟即可到达农田区。农田区与常见的作物种植田存在不少差别,最外围为自然生长的野生树林,田间的野草没有专门进行修剪或清理,西班牙红菠萝在野草之中一丛一丛地生长着。田正中有一条不到2米宽的小道,正好可以容纳一车通行。最里边有一栋露天棚房,工坊的取纤工序都在此处进行。卡洛也在田中摘取菠萝叶做工序演示。

(1)采集

取纤是个连贯的过程。第一步为制备原料,即采集合适的菠萝叶。西班牙红菠萝一丛能产出大约40片叶片,但并非每一片都可用。卡洛在一丛菠萝叶(图6)中共挑选了6片平均长度在120厘米、宽5厘米的叶片作为原料。在挑选时他强调,生长一年半的菠萝叶质量最佳,最长可达150厘米左右,为一丛内最长、未发生弯折的叶片,一丛内最多可收获8~12片叶片。其余叶片要么纤维短且脆,要么质量不佳会影响织物,因此未被挑选的叶片连同菠萝果实一起都会作废弃处理。

6. 西班牙红菠萝叶子

在确定合适的叶片后,卡洛身体前倾捏住叶片顶端,他的手避开了两侧带刺的边缘,放置于叶尖的中心,左右甩动扯松后拽下完整的叶片放在脚下。根据叶片所处的位置,甩动次数有所不同。最外层的叶片卡洛仅甩一次就取了下来,而最内侧的叶片则在甩了5次后才脱离叶丛。6片叶片的采集过程共耗时40秒。

(2)刮青

拉奎尔工坊的刮青工艺和剥纤工艺是交替进行的,但按先后顺序还是刮青在前、剥纤在后。刮青使用到的工具有一块长约1米、宽约20厘米的木板,一个边缘磨制得如刀刃般锋利的半片瓷盘,以及一枚同样边缘锋利的小椰壳。(图7)

7. 刮青工具

卡洛首先脱鞋,以单膝跪地的姿势将木板置于身体的右侧,瓷盘等暂时不用的工具放在身后,待处理的叶片则放置在木板右侧。准备工作结束后,他拿起一片叶片,将没有纤维产出又充满尖刺的叶两侧边缘自根部沿叶脉撕除,形成一条叶带。这一过程中,他右手抓着尾部向下撕除,左手拇指则维持水平,保证两侧叶缘保持同速度脱落,以防损坏相邻纤维。

刮削是整个取纤过程中最重要的一个环节,他将叶片叶面朝上平铺在木板上,左膝维持跪地,右脚则踩住叶片的尾部进行固定。他首先使用瓷盘工具,以盘面朝里、盘底向外的姿势,用斜倾角从下往上刮削叶片。(图8)刮削的第一下用力削掉叶片大约一半的外皮,接着小范围内反复三四次一点点刮下叶肉,最后使用与第一次相似的幅度去除所有叶片组织。随后他重复上述步骤,将叶片中部到上部的叶组织去除,露出第一层纤维。

8. 刮削菠萝叶片

在剥离第一层的粗纤维后,他保持跪姿将已呈现扁平形态的叶带再次平铺在木板上,不过这次右脚踩的是叶片的尖部。接着他使用椰壳工具,放缓力道,以一下小一下大的幅度从中间部分刮蹭叶片,在刮除后再将叶片上下调转,以同样的步骤刮蹭并直接切断叶尖部,露出内层纤维。在整个工序中,摘除叶两侧大约花费10秒,刮削第一层纤维花费约40秒,刮削第二层纤维花费50秒左右。

(3)剥纤

剥纤工艺在叶片暴露出纤维后进行。卡洛用瓷盘将多余的叶组织扫除后,将叶底部弯折,形成一个口子,从这个断口出发,用手指一点点将粗纤维的一端从叶组织中剥离。当这一端的纤维全部脱离叶片后,他右手抓住纤维顶端顺着叶脉将纤维分离出来,形成一束粗纤维。剥除第二层细纤维的方法与前半部分一致,在分离纤维时存在差别。卡洛此时左手四指并拢,拇指平行前后固定纤维层,右手则抓住叶片背部表皮向下剥离。剥下一小部分后,他将细纤维抖松和梳理,在确认顶端部纤维不会断裂后,将叶底部去除,以右手分离纤维、左手扯除叶片的方式剥离出一束细纤维。

9. 剥纤工艺后获得的两种纤维

新获得的纤维——粗纤维和细纤维因刚从叶片中剥离而呈绿色(图9,左侧为粗纤维,右侧为细纤维),在进水漂洗和晾晒后呈白色。至此,取纤的三个工序便完成了。

2. 前加工及织造工序

近年来新开放的哈波恩纺织工纺是德拉·克鲁兹菠萝叶纤维纺织工坊(Dela Cruz House of Piña)的旗下产业,同时进行着纺织生产和技艺展示。其创始人为苏西玛·科伦德雷斯·马尔特·德拉·克鲁兹(Susima Colendres Marte Dela Cruz),他在祖辈的传授中习得纺织技艺后建立了家族品牌,成为卡利博市第一个实现菠萝叶纤维织物商业化的织工和企业家。

哈波恩工坊每日自中午11点营业至晚上7点,一楼提供咖啡和餐饮服务,调研人观察到午餐和晚餐时间,许多周边村镇的织工会选择结伴到哈波恩工坊吃饭,在饭桌上交流生活琐事和纺织生产情况。工坊的二楼被上下分隔成两个区域,下层用于展示纤维、纱线、织物等藏品,上层则用于纺织生产。德拉·克鲁兹品牌的纺织工序一般从购入纤维开始,因此在纺织生产区域内放置有1台结接工具、1台小型纺纱车、1台圆柱形经编架,以及5台木质结构的传统织机。

(1)结接

菠萝叶纤维属于硬质纤维,单根纤维即可成纱线,但平均约75厘米长的纤维还需要接成长丝才可用于纺织。哈波恩的织工就从纤维的结接开始工作。首先,工匠对购入的纤维进行分类,将粗细、色彩一致的纤维归为一股,缠绕在结接工具(图10)的铁环上,然后取一缕系于木杆处。随后,工匠从木杆处的纤维中分出一根做开头丝,顺至尾部再取一根首部打结。手指抓住首尾部绕圈后拉紧便形成一个结头,将多余的线头用剪刀剪去后,便形成一根连续的长丝。此时织工使用一个装满沙粒的陶罐,将长丝顺着放入其中(图11)进行存储。

11. 储存纤维的陶罐

(2)整经

整经是前加工技艺中最重要的准备工作,直接决定了面料的幅宽和长度。哈波恩工坊和拉奎尔工坊使用的整经工具都是阿克兰地区常见的圆柱形可滚动经编架。(图12)在调研人到访当天,哈波恩工坊正在进行菠萝叶纤维和丝绸混纺的纺织生产工作,使用蚕丝线作为经纱线,共有约2600根经纱。工匠按照每10根为一股的标准,将纱线依次排列并绕在钉桩上。经纱根据筘齿的规格进行排布,当日参照80筘的规格,可生产布幅为30英尺(80厘米)左右的织物。工匠介绍,阿克兰地区常用的规格有三种:65筘、70筘和80筘。由于纯菠萝叶纤维织物的纤维较脆弱,通常使用最低的65筘规格,密度为26根/厘米(65根/英寸),生产的布幅宽度约为60厘米。

12. 圆柱形可滚动经编架

(3)卷纬

准备制造的第二道工序就是对纬线的整理。卷纬工序与烦琐的整经工序相比要简单得多。在哈波恩工坊内,卷纬工序是由刚学习纺织不久的年轻织工使用1台小型木制带轮的纺纱机代为演示的。(图13)他将竹制线轴固定在机器一头后,先将陶罐中的长丝取出一部分,双手以顺时针顺序将长丝绕在线轴上。在形成一定数量后,右手转动轮子使线轴旋转,左手则捻住线以确保连接的长丝平直、有序地绕在线轴上。整个过程出现了几次纱线断裂的情况,他会使用结接工序的步骤将纱线再次连起。

13. 木制带轮纺纱机

在织工卷好一个线轴后,他将纬线轴安放在梭子中。哈波恩织工所使用的木制梭子呈船形,两端较窄,中部平直,尺寸为长22.5厘米、宽2厘米、高1.5厘米。梭子中部有一个10厘米长、用于放置线轴的空槽。梭子底部两端配有8个由椰壳制成的小滚轮,帮助织工快速平滑地完成投纬。

(4)织造

14. 木制直立脚踏式织机

10月17日,哈伯恩工坊的两位织工分别有各自的纺织任务。年长的埃莱莱西尔正在使用本地语“Tanhaga”的木制直立脚踏式织机进行纯菠萝叶纤维纺织作业。这是阿克兰地区的传统纺织机(结构见图14),长1.53米、宽1.18米、高1.65米,配有两个综片和两个踏板,顶部设延伸的经轴。她织造的是无纹样的平纹织物,因此仅使用1个梭子作为工具。她右脚先踩动右侧踏板,促使前综片向上、后综片向下分开经纱,形成梭口,然后将梭子从右向左穿过梭口,松开后拉动筘三下以压紧纬纱。随后重复相同步骤,不过此时踩动左侧踏板形成前综片向下、后综片向上的梭口,再从左向右投纬,松开踏板后压紧,完成一套流程。在这一过程中,投纬是最容易拉断纱线的环节,即使是有十余年经验的埃莱莱西尔在1小时内也有1次断裂的情况,这时她会抽回纬线,采用结接的方式续上,继续织造流程。

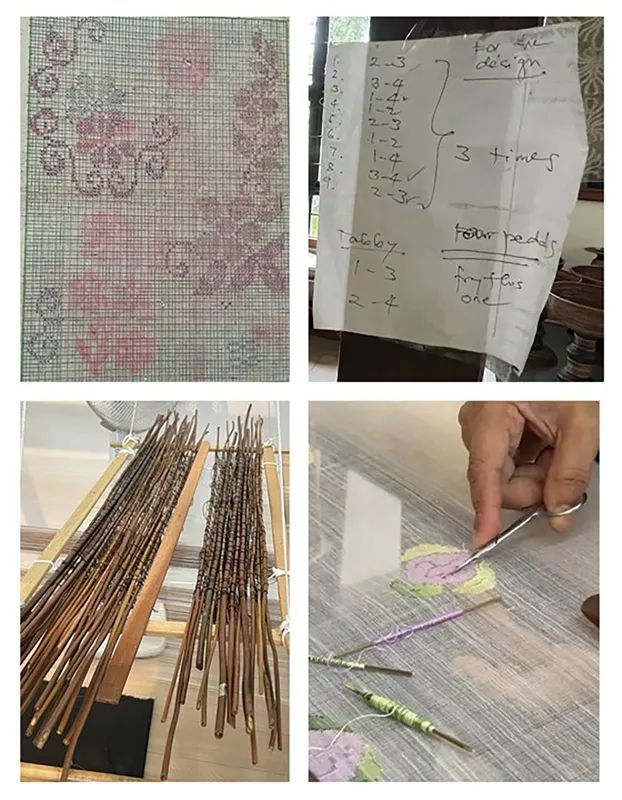

另一位织工珀西纺织的是丝绸与菠萝叶纤维混纺嵌花织物,这一工艺在当地被称为“Suk-sok”[15],是一种纬起花工艺。据珀西介绍,阿克兰地区的纹样设计简单,除了常见的格纹和条纹外,各工坊会以几何化处理后的花卉、果实等为主题。织工会将草稿绘制在方格纸(图15左上)上,在白纸上写下步骤后贴在织机旁(图15右上),然后在上机时将分离特定经纱的木质分纱棒(图15左下)插入选定的经纱之间。分纱棒越多意味着图案越复杂。纺织时,她站起身按顺序逐一提起分纱棒形成开放梭口后,插入竹板立直固定,接着坐下选取相应色彩的纬线线轴投过梭口,打纬两至三次,以压紧纹样用纬纱。嵌花用的纬线为显色明显的棉线,在织成纹样后,珀西用剪刀将多余的纬线剪去完成嵌花。(图15右下)如此织得的纹样正面呈现浮雕效果,背面则为剪影式轮廓。

15. Suk-sok 工艺流程

3. 后加工工序

(1)刺绣

菠萝叶纤维的传统纺织技艺至织造完成就已全部结束。不过菠萝叶纤维织物要生产还需要进行一些后处理,例如大面积的刺绣装饰。据卡洛介绍,阿克兰本地工坊并不专门培养绣工,而是将织好的织物送往伦班镇的刺绣中心,由专门的绣工承接。绣工多使用抽纱和卡拉多刺绣(菲律宾语译Calado)来装点菠萝叶纤维织物。

卡拉多是一种菲律宾传统刺绣工艺,至今仍在投入使用。其核心工艺是将布料中的经纱与纬纱抽去并剪断,随后对毛边进行锁缝,最终形成繁复精美的蕾丝状透雕纹样。菲律宾刺绣大多以花卉为主体,以多种针法相结合布满整个植物,中间穿插有卷曲的藤蔓和果实等,成品与西方常见的蕾丝较为类似。

(2)天然草木染

不同于刺绣,阿克兰的工坊内还留有染色技艺,拉奎尔工坊内也培养有十余名染色匠人。不过菠萝叶纤维织物并不是染色的首选,主要是因为硬质纤维的着色效果不够理想。不过以卡洛为代表的年轻研究者正在着手解决这一问题,他们试图通过调配各类染料的配比,为织物提供更多元的色彩选择。当地采用天然植物染料为织物染色,染料是从树皮、根、叶、水果或花中提取出来的,不同配比也可获得不一样深度的颜色。媒染剂则选用盐和醋的混合物。将染料在媒染剂中煮沸后,再将织物放入浸泡数小时。表3为在哈波恩工坊内展示的各种色彩的菠萝叶纤维以及其对应的天然染料。

表3. 阿克兰地区常用天然植物染料及其对应颜色

三、菠萝叶纤维纺织技艺特征及成因

菠萝叶纤维纺织技艺是在满足环境、时机和人员整合三个先决条件下诞生的独特传统技艺。在环境方面,菲律宾的土地气候适宜菠萝生长,为纺织提供了大量原料;在时机方面,菲律宾人在已有类似叶纤维(蕉麻)纺织技艺经验的前提下,因被西班牙的殖民压迫而不得不开发新的纤维纺织技艺;在人员整合方面,西班牙通过法律强制菲律宾人放弃本土文化,接受天主教信仰和西式审美,促使菠萝叶纤维织物风靡西方市场,产生织物需求。

1. 远洋而来的外来植物原料

如前文所述,菠萝在16世纪的大航海时代,由西班牙和葡萄牙的殖民活动传入菲律宾。不过在引种的年代和路线等具体问题上,学界存在诸多争议。目前有两种主流观点:一种认为菠萝是由西班牙人直接从美洲引入马尼拉,另一种认为葡萄牙人是将菠萝引入马尼拉的关键推手。

前者为菲律宾学界的主流观点,认为西班牙的马尼拉大帆船航线于1565年西班牙开辟,菠萝自然也作为稀有贸易品从墨西哥这个西班牙殖民地出发,被引种至东南亚群岛。[16]后者则认为菠萝是通过葡萄牙人的海上贸易航线从巴西引种至澳门,再由澳门进入马尼拉地区。在16—17世纪,中国和菲律宾之间存在频繁的贸易往来,葡萄牙人的大三角航线中的一段便是从中国澳门出发,至东沙群岛后航向吕宋岛,再沿着西岸南下到达马尼拉港。[17]菲律宾主教在信中[18]便提及中国人带来马尼拉的商品中有大批量的菠萝。

我们的观点倾向于可纺菠萝品种为西班牙人引入的。其一是延续前文所提,从西班牙红菠萝与“新加坡—西班牙”菠萝品种之间的关系出发,即便两者并非同一品种,从它们名称中均带有“西班牙”字样中可以推测,这种菠萝至少是由西班牙人直接交给当地土著,才能被广泛默认冠以西班牙之名的。此外,虽然第二种观点的证据中提及菠萝,但并未提及其作为纺织原料的应用,因此我们更加倾向于葡萄牙人自澳门运送的菠萝仍然是作为水果而非纺织原料到达菲律宾的。

综上所述,我们推测菠萝是由西班牙殖民者在菲律宾推动种植的,为未来的纺织原料提供了充足的数量基础。而阿克兰地区为菠萝提供了优越的生长环境。在发现菠萝叶可纺后,当地人开始进行选育,最终确定将西班牙红菠萝作为最适宜纺织的品种。

2. 本土纺织叶纤维摸索发展的技艺

菠萝叶纤维纺织技艺的产生需具备两个先决条件。

首先,来自西班牙殖民者的压迫和强制是菠萝叶纤维纺织技艺发展的原动力。在西班牙殖民菲律宾时期,殖民者对土著进行服装的管控,迫使他们仅能穿着相对透明的植物纤维织物。然而蕉麻纤维织物粗糙不亲肤,当地织工可能被迫寻找穿着更为舒适的叶纤维面料作为替代品,因此在尝试其他纤维中发现了菠萝叶纤维的可纺性。

16. 班顿布(Banton Cloth),菲律宾国家博物馆藏

其次,本土原住民已具备叶纤维纺织技艺的经验。从头开发一种陌生纤维的纺织技艺并不容易,但如果有类似纺织技艺作为借鉴,开发的难度便会降低。菲律宾正是如此,现藏于菲律宾国家博物馆的“班顿布”(Banton Cloth)(图16)为13—14世纪的蕉麻织物,其精美的做工证明菲律宾本土织工使用芭蕉树的叶片纤维进行纺织的技艺早在14世纪以前就已发展成熟。蕉麻与菠萝叶纤维同为叶片纤维,都能提取出多种质地的纤维,其中仅有少数可用于织造服饰。通过对比两者的相似之处,可以合理分析出,菲律宾织工很可能在16世纪时将蕉麻纤维的处理经验应用于菠萝叶纤维的纺织开发,进而在短时间内完成了对菠萝叶纤维可纺性的认识与织造尝试。

3. 西方宗教和审美影响下产生的艺术风格

西班牙殖民者于1681年颁布了《印第安法典》(Leyes de los Reinos de las Indias),对辖区内美洲印第安土著的政治、经济、法律、文化和社会结构等方面进行了严格规定。远在东南亚地区的菲律宾同为西班牙殖民地,也被纳入法典体系中。法典要求所有土著人放弃自己的语言、习俗和生活方式,转而接受天主教教育。[19]菠萝叶纤维作为殖民时期诞生的产物,在应用方面也能看出西班牙的渗透。叶片中提取的粗纤维被送到教堂去用作为圣像的假发;菲律宾人如今的刺绣也多为欧洲立体刺绣工艺,与意大利的Filo tirato技艺相通。自17世纪起,西班牙在菲律宾的伦班城等地建立学校,教授男学生演奏乐器,教授女学生针线活儿。[20]大面积的刺绣装饰在透明的菠萝叶纤维织物上,与西方的蕾丝十分类似,受到西方时尚界的追捧。西班牙殖民者在收到积极的市场反馈后,进一步将刺绣和针线活纳入所有女子学校的必修课程,培养了大量绣工。尽管如今菲律宾已独立,但与西方息息相关的刺绣技艺和欧式审美仍通过长辈传授给后辈,成为民族文化中常见的装饰风格。

结 语

菠萝叶纤维纺织技艺在数百年的历史中历经大起大落。作为一种原生于美洲的外来植物纺织技艺,它在菲律宾人的摸索下发展,一步步成为本土纺织文化的代表。这个过程既受到西班牙等外来殖民者的推动,也得益于本土织工积累的叶纤维传统纺织经验,其成功具有不可复制性。如今,采集、刮青、剥纤、整经、卷纬、纺织的工序流程与历史记录相差无几,是阿克兰省的家族社区一代代将文化遗产传承下来的成果。同时,织物上的刺绣与染色也是菲律宾社会整体在西班牙影响下形成的审美文化的缩影。

菠萝叶纤维的延续和复兴是一个可贵的范例,研究这一传统纺织技艺的发展和延续可为复现类似的叶纤维纺织技艺指明方向,尤其是与当地有所交集的蕉麻纤维纺织技艺。