研究 | 熊昭明、黄书玉:出土三宝佩与汉代佛教海路南传(一)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-04-15 浏览量:451

三宝佩意为佛教中的“佛、法、僧”,据信源自古印度的湿婆崇拜。我国广西和云南的汉墓,出土过水晶和玻璃三宝佩各2枚,在古印度地区和马来半岛的泰国与缅甸,三宝佩较为多见,材质涵盖玛瑙、红玉髓、石榴石、黄金、贝壳、象牙等,数量超过200枚。三宝佩最早出现在公元前5世纪至公元前4世纪古印度的塔克西拉遗址,尔后传至东南亚地区,并于公元前1世纪至公元3世纪初叶,沿海上丝绸之路进入中国。三宝佩及相关文物在我国南方地区的出现,是早期佛教海路南传的物化证据。

国内学者在相关著作中亦述及三宝佩,但搜集资料欠缺,且讨论略简。李静杰、李雯雯、祁姿妤等的研究则限于南北朝之后雕像、造像、石窟、摩崖石刻、碑刻中的构成图案,称“三宝标”,他们均认同其来源于古印度。至于针对出土文物,特别是更早时期我国汉墓出土的三宝佩,此前从未做系统梳理和研究。因此,本文拟在更广阔的古印度和东南亚视野内,就早期三宝佩的出土概况、材质、类型、发展演变及其与佛教海路南传之间的联系做一全面探讨,就教于方家。

一、我国及相关地区三宝佩的发现

我国迄今发现三宝佩的省区只有广西和云南,古印度三宝佩出自现巴基斯坦的塔克西拉遗址,以及今印度东北部的比普罗瓦佛塔遗址和西部索帕拉佛塔遗址、中部孔达普尔遗址,东南亚则主要发现于泰国和缅甸南部。调查资料显示,古印度和东南亚的三宝佩总数超过200枚。

(一)中国南方地区

云南个旧和广西合浦、兴安、贵港汉墓共出土三宝佩4枚,材质有白水晶、紫水晶、玻璃三种,年代最早为西汉晚期,延至东汉晚期,约为公元前1世纪至公元3世纪早期。

1. 合浦风门岭10号汉墓

出土紫水晶三宝佩1枚。该墓发掘于1986年,为穹窿顶合券顶砖室墓。出土器物85件(套),有陶器、铁器、铜器、漆木器、滑石器、金银器、玉器及珠饰等,珠饰包括玛瑙串珠12枚、水晶串珠25枚、玻璃串珠149枚、琥珀串珠3枚。水晶串珠编号为M10:53,三宝佩为其一。(图1)发掘报告把该墓年代定为东汉早期,后学者纠正为东汉晚期。

图1 风门岭10号汉墓出土紫水晶三宝佩

图1 风门岭10号汉墓出土紫水晶三宝佩

2. 个旧黑蚂井18号墓

出土白水晶三宝佩1枚。(图2)该墓发掘于2010年,为长方形竖穴土坑墓。出土器物23件(套),包括铜器、陶器、铁器、银器、漆木器和珠饰。珠饰编号M18:20,共13枚,有玛瑙、琥珀、白水晶、玻璃、黄金等材质,其中水晶珠2枚,另一为壶形。墓葬年代报告为东汉晚期,也可能延至三国时期。

图2 黑蚂井18号墓出土白水晶三宝佩

图2 黑蚂井18号墓出土白水晶三宝佩

3. 兴安石马坪汉墓

出土玻璃三宝佩1枚,(图3)铜红色,与紫水晶、白水晶、玛瑙、红玉髓、玻璃、十二面金珠等组合成串。该串饰出自石马坪汉墓,出土时间、墓葬单位、年代等均为不详。不过,从该墓地1983—1984年发掘的25座墓葬资料来看,多数墓葬年代为西汉晚期至东汉早期,其中断为西汉早期的4座墓葬,均无珠饰出土,故三宝佩年代在公元1世纪前后的可能性较大。

图3 石马坪汉墓出土玻璃三宝佩

图3 石马坪汉墓出土玻璃三宝佩

4. 贵港深钉岭9号墓

出土玻璃三宝佩1枚,(图4)蓝色。通高1厘米,宽0.5厘米,厚0.3厘米。该墓发掘于1991年,为长方形竖穴土坑墓,墓半边已毁,残存珠饰、铅钱、银戒指等。珠饰有玻璃、玛瑙、黄水晶等材质。墓葬年代判断为西汉晚期。三宝佩中叉凸出,器身扁长,略呈长方体,与下文泰国乌通(U Thong)发现的玛瑙三宝佩略似。

图4 贵港深钉岭9号墓出土玻璃三宝佩

图4 贵港深钉岭9号墓出土玻璃三宝佩

(二)古印度地区

古印度出土三宝佩较多,见诸报告的至少有45枚,年代从公元前5世纪一直延续到公元3世纪,材质广泛,有红玉髓、玛瑙、石榴石、贝壳、象牙、紫水晶、黄金、岩片、蛇纹石、红铜、珠母贝、赤陶土等。出土信息较详的有12枚,分别出自塔克西拉(Taxila)、比普罗瓦佛塔(Piprāhwā Stūpa)、索帕拉佛塔(Sopara Stupa)、孔达普尔(Kondapur)等遗址。

1. 塔克西拉遗址

塔克西拉遗址位于古印度西北部,1913—1934年间发掘,出土三宝佩8枚。其主要出自以下三个地点:皮尔丘(Bhir Mound)出土三宝佩4枚,其中红玉髓三宝佩1枚,年代为公元前5—公元前4世纪;贝壳和玛瑙三宝佩各1枚,年代为公元前3世纪;弃土中发现含铁泥质片岩三宝佩1枚,残高2.5厘米,年代为公元前4—公元前2世纪的孔雀王朝时期。斯尔卡普(Sirkap)出土3枚,其中红玉髓、蓝色蛇纹石和象牙三宝佩各1枚,年代为公元1世纪。法王塔(Dharmarajika Stupa)出土石榴石三宝佩1枚,年代为公元前1世纪。

2. 比普罗瓦佛塔遗址

出土石榴石三宝佩2枚,形制相似。遗址由威廉·佩普(W.Peppé)于1898年发掘,出土一批金箔、珍珠,以及光玉髓、红玉髓、紫水晶、黄晶、石榴石、珊瑚和白水晶等制成的宝石饰品。奥格登(J.Ogden)根据制作工艺,推测三宝佩的年代应在公元前4世纪—公元前2世纪之间。

3. 索帕拉佛塔遗址

出土紫水晶三宝佩1枚。遗址位于孟买以北的索帕拉古城附近,1881—1882年发掘,是一座砖构佛塔,出土佛像石雕、钱币以及宝石饰品等,宝石材质有红宝石、紫水晶、白水晶等,包括1枚浅色紫水晶三宝佩。发掘报告把遗址年代断为约公元2世纪中叶,迪克西特则将三宝佩年代明确为公元2世纪后半叶。

4. 孔达普尔遗址

出土红玉髓三宝佩1枚。遗址位于海德拉巴(Hyderabad)西北,1940年发掘,出土饰品中包含由陶土、贝壳、玻璃等材质制成的护身符、手镯等,还包括1枚三宝佩,乔茨纳(M.Jyotsna)将其年代定为约公元2世纪。

此外,在古印度的菩提伽耶大塔(Buddha Gaya)、博卡尔丹(Bhokardan)、贝斯那加(Besanagar)、特尔(Ter)等遗址也报告了相当数量的三宝佩发现,材质有珠母贝、红铜、红玉髓、玉、珊瑚、赤陶土、玻璃等。美国克利夫兰艺术博物馆亦藏有4枚黄金三宝佩,(图5)标注出土地点为印度北方邦或中央邦,属巽伽王朝时期(公元前187—公元前78年)。

图5 克利夫兰艺术博物馆藏黄金三宝佩

图5 克利夫兰艺术博物馆藏黄金三宝佩

(三)东南亚地区

东南亚地区出土三宝佩,见诸出版和发表资料的有58枚,但据笔者实地调查,如加上当地藏家的藏品数量,远超百枚。材质有红玉髓、绿玉髓、玛瑙、石榴石、紫水晶、白水晶、玻璃、黄金、绿松石、岩片等。集中分布于泰国三乔山(Khao Sam Kaeo)、考赛(Khao Sek)、金山镇(Phu Khao Thong)、孔通(Klongtom)、塔差纳(Ta Chana)等遗址及缅甸南部地区。最早年代为公元前4世纪,至少延续到公元5世纪。

1. 泰国

主要分布在马来半岛,中部的华富里府(Lop Buri)和中南部的乌通也各发现1枚,共计42枚。

春蓬府(Chumphon)三乔山遗址发现21枚,有石榴石、白水晶、红玉髓、紫水晶、绿玉髓、玻璃(图6)、黄金(图7-1、图7-2)等材质,其中黄金三宝佩由一扁形或圆形金条扭制相交而成,可视作简化的造型。该遗址年代为公元前4世纪至公元1世纪;拉廊府(Ranong)金山镇遗址发现4枚,分别为黄金(图7-3)、白水晶、红玉髓材质,从C14测年数据来看,该遗址年代在公元前200 —公元20年之间。

图6 三乔山遗址出土玻璃三宝佩

图6 三乔山遗址出土玻璃三宝佩

另据班查的藏品资料,泰国南部的乌通地区、孔通宽路巴特村(Kuan Luk Pad)、考赛遗址、塔差纳遗址等有超过16枚三宝佩发现。华富里班旺占地区(Ban Wangchan)也发现1枚,材质似为绿松石。

图7 黄金类三宝佩

图7 黄金类三宝佩

2. 缅甸

与拉廊府隔江相望的缅甸德林达依省(Tanintharyi)南部地区,也搜集到三宝佩20枚,材质为黄金、白水晶、紫水晶、玻璃、岩片等,与泰国南部发现的大致相同。因属采集品,信息模糊不全,难以展开进一步的讨论。

二、宝石类三宝佩的型式及发展演变

赤陶土、象牙、蛇纹石、岩片等材质三宝佩为个别出现,时间短暂;黄金类三宝佩仅在古印度和东南亚地区出现,未传入我国。广西出土的2枚玻璃三宝佩,国外发现同类限于印度特尔、泰国三乔山遗址和缅甸南部。上述材质三宝佩从出现的时间来看,很可能源自宝石珠,且数量少,存在很大的年代缺环,而宝石类三宝佩发现数量较多,发展序列相对完整,虽基于材质区别,造型有所不同,但就整体而言,存在相互模仿的现象,故合并讨论。下文以宝石类为例,探讨三宝佩的型式划分、年代与发展演变。

(一)宝石类三宝佩的型式划分

我们从上述地点发现超过100枚的宝石类三宝佩中,选取42枚作为典型器物,进行型式划分,其中7枚为班查和昆拉最新提供的个人藏品,出土地点相对明确。

依三宝佩的中叉镂空与否,分为A、B两型,其下各分为三式,另3枚作为特殊形制介绍。

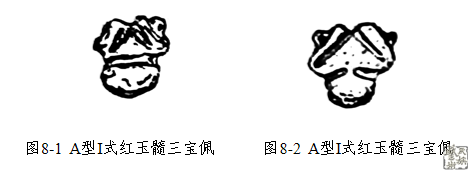

A型,20枚,雕琢出两道人字形凹槽表示中叉,中叉不镂空或仅露出尖端。依中叉形状,下分为三式。

Ⅰ式,2枚。中叉无镂空,分叉较矮短,两侧尖端微向外撇。

均为红玉髓,一枚皮尔丘出土,编号No.114,底部近半圆形,底部与上部间有一道横向的凹槽,两道浅凹槽刻划出中叉;(图8-1)另一枚为斯尔卡普出土,编号No.336,形制稍有不同,与上部连接处两侧凹槽互不相通,上部较宽。(图8-2)

图8 A型Ⅰ式红玉髓三宝佩

图8 A型Ⅰ式红玉髓三宝佩

Ⅱ式,10枚。中叉无镂空,两侧分叉较长。

三乔山遗址出土石榴石材质2枚,底部近半圆形,底部与上部的连接处两侧各有一道凹槽,互不相通;(图9-1)红玉髓2枚,两侧分叉较宽,尖端平齐;(图9-2)相同形制的紫水晶、白水晶三宝佩在塔差纳、金山镇也有发现。三乔山遗址出土1枚海蓝宝石(图9-3),塔差纳发现的1枚白水晶(图9-4),底部半圆形,中叉两侧凹槽不规则,与前述略有不同。

图9 A型Ⅱ式三宝佩

图9 A型Ⅱ式三宝佩

Ⅲ式,8枚。中叉小部分镂空,露出尖端。

索帕拉佛塔出土浅色紫水晶1枚,底部近圆形,有横穿孔,两侧分叉尖端舒展;(图10-1)三乔山遗址发现白水晶1枚(图10-2)、紫水晶1枚(图10-3)、红玉髓1枚,塔差纳遗址发现白水晶1枚,形制均与前述紫水晶相同。三乔山遗址发现绿玉髓1枚,中部扁平,上部稍瘦长。(图10-4)金山镇出土红玉髓1枚,底部扁圆形,左右两侧分叉较宽,(图10-5)考赛遗址也发现红玉髓1枚,与此相似。

图10 A型Ⅲ式三宝佩

图10 A型Ⅲ式三宝佩

B型,19枚,中叉完全镂空。依中叉与两侧分叉的相对高度,下分三式。

Ⅰ式,14枚。中叉明显矮于两侧分叉。

法王塔出土石榴石三宝佩1枚,底部圆形,两侧分叉尖端微外撇。(图11-1)三乔山遗址发现绿玉髓三宝佩1枚(图11-2)、石榴石三宝佩1枚,底部圆角方形。孔达普尔遗址出土红玉髓三宝佩1枚,底部扁圆形,中叉呈三角形,两侧分叉外廓内凹,尖端呈树杈状。(图11-3)比普罗瓦佛塔遗址出土石榴石三宝佩2枚(图11-4),三乔山遗址出土玛瑙三宝佩1枚、白水晶三宝佩1枚(图11-5),考赛遗址出土绿玉髓(图11-6)和石榴石各1枚,形制相近或相同。三乔山遗址发现白水晶2枚,两侧分叉外撇,(图11-7)另有红玉髓1枚(图11-8)、白水晶1枚,中叉极矮,两侧分叉相对较高。

图11 B型Ⅰ式三宝佩

图11 B型Ⅰ式三宝佩

Ⅱ式,4枚。三叉高度近乎平齐。

我国出土的宝石三宝佩,均属此式。个旧黑蚂井18号墓所出白水晶三宝佩,底部近半圆形,整体较宽扁;合浦风门岭10号墓所出紫水晶三宝佩,底部近圆形,三叉稍短,通高1.28厘米。三乔山遗址发现的2枚紫水晶三宝佩,其中1枚有两道竖向的刻划痕迹,横向也有一道,与两竖向刻痕垂直相交,右分叉尖端已残,(图12-1)另一底部较小,上部稍宽。(图12-2)

图12 B型Ⅱ式紫水晶三宝佩

图12 B型Ⅱ式紫水晶三宝佩

Ⅲ式,1枚。中叉稍高于分叉。发现于孔通宽路巴特村遗址,紫水晶材质三宝佩,上部较宽,两侧分叉外展。(图13)

图13 B型Ⅲ式紫水晶三宝佩

图13 B型Ⅲ式紫水晶三宝佩

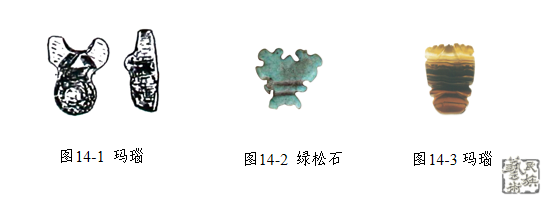

特殊形制,3枚。

皮尔丘出土1枚玛瑙材质三宝佩,中叉凸起,两侧分叉略呈弧形,截面扁平。(图14-1)原报告将其定名为“南迪帕达”(Nandipada),代表“公牛的足印”。贝克与乔茨纳都将其与三宝佩做分类阐释,乔茨纳认为南迪帕达与湿婆崇拜相关,后被佛教徒吸收作为一种佛教符号,但二者作为护身符时,难以从形制和特征上进行明确区分。另在华富里地区发现的1枚绿松石三宝佩,底部略呈梯形,两侧及顶端有分叉;(图14-2)乌通地区发现1枚玛瑙材质三宝佩,底部扁圆形,中部较扁,三叉尖端平齐(图14-3)。

图14 特殊形制三宝佩

图14 特殊形制三宝佩

(二)宝石珠三宝佩的年代及发展演变

宝石类A型Ⅰ式的年代范围约为公元前5世纪至公元1世纪,特殊形制的“南迪帕达”也在这一阶段的晚些时期出现;Ⅱ式与Ⅲ式三宝佩大多发现于三乔山遗址,年代范围约在公元前4世纪至公元1世纪。发现于塔差纳的Ⅱ式白水晶和紫水晶三宝佩,年代在公元前1世纪至公元4世纪之间。Ⅲ式中,出自索帕拉佛塔的紫水晶三宝佩,年代可明确为公元2世纪后半叶;金山镇发现的红玉髓三宝佩,遗址年代为公元前3世纪至公元1世纪。据此判断,A型三宝佩的年代集中在公元前3世纪至公元2世纪,其上限不早于公元前5世纪,下限不晚于公元4世纪。

宝石类B型Ⅰ式中,塔克西拉遗址的石榴石三宝佩年代为公元前1世纪;比普罗瓦的石榴石三宝佩制造年代为公元前4世纪至公元前2世纪;出土于孔达普尔的三宝佩,研究者判定为公元2世纪;据考赛遗址的C14测年数据,结果为公元前4世纪至公元前3世纪,余出自三乔山遗址;在Ⅱ式中,合浦风门岭M10的年代为东汉晚期,黑蚂井M18的年代为东汉晚期至三国时期;Ⅲ式的年代根据孔通宽路巴特村遗址的年代判断,最晚可延续至公元5世纪。据此可推断B型三宝佩年代最早溯至公元前4世纪,下限可至公元5世纪,年代分布集中于公元前1世纪至公元3世纪初叶的范围内。

宝石珠的发展演变也较为清晰。A型三宝佩的发展演变趋势为两侧分叉逐渐变长,中叉早期无镂空,末期微露出;B型三宝佩中叉完全镂空,且呈逐渐增高趋势,从中叉矮短到三叉高度平齐甚至中叉略高出。从出现时间来看,B型三宝佩年代略晚,延续时间也较长。根据器物的演变规律,我们认为B型三宝佩应是在A型的影响下出现和发展的。

综上所述,目前发现年代最早的三宝佩出土于古印度塔克西拉遗址,年代为公元前5世纪至公元前4世纪,而在整个古印度南北部出土的三宝佩,年代下限可至公元3世纪。东南亚地区发现的三宝佩集中分布于泰国和相邻的缅甸南部,年代不早于公元前4世纪,延续至公元5世纪左右。至于我国南方地区的宝石三宝佩出现较晚,约为公元2世纪至3世纪上叶。两型之间的关系及各式发展演变规律大体可寻,其在各地区出现的先后次序也较为明确,先是古印度,尔后是东南亚,最晚是我国南方地区。

熊昭明,博士,广西民族大学民族学与社会学学院研究员、博士研究生导师;黄书玉,广西民族大学民族学与社会学学院博士研究生。