研究 | 邓启耀:民族艺术的认知与研究本体——基于民俗雕版木刻分析(一)

来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-04-08 浏览量:878

民族艺术不是一种纯粹审美事物。从本源上看,民族艺术并非发端于“艺术”,而是与群体性的生活、生产、习俗、信仰等需求有关,具有比一般艺术更复杂的特性。因此,民族艺术研究的所谓“本体”,是“文化”和“形式”同体的。文化本体为其主干,形式本体为其枝叶。研究民族艺术,不可能回避它的族性、历史传统、区域特征和文化心理。所以,对民族艺术学的领域知识、概念模型及关键术语等的认知,也必须在一种基于历史和现实生活的场域中进行整体性观照。研究本体的确认是学科建设的关键。民族艺术学跨越了民族学和艺术学两大领域,兼涉民俗学、人类学、文化遗产学、文学、考古学、宗教学、心理学、传播学等,因而不可避免地要讨论这些学科在交融时研究本体的权重问题。民族艺术学可以视为民族学的一个分支学科或研究领域,主要探讨各民族以“艺术”形式呈现的文化现象:如涉民族文物,则离不开考古学;如涉民族民俗,则离不开民俗学、人类学、文化遗产学;如涉民族信仰,则离不开宗教学、文化心理学等。但民族艺术学在科系划分时往往被归到艺术学那里,“艺术”是主干词,“民族”作为“艺术”的修饰词。所以,如涉唱词、剧本,则离不开文学;如涉戏剧、影视,则离不开传播学;如涉民居、祠寺,则离不开材料学、建筑学、环境学、工学;等等。

在这两可甚至几可之间,以何为民族艺术关键词研究“本体”,需要具体情况具体分析。

一、何谓民族艺术的“本体”

在涉艺术学界,包括艺术学、民族艺术学、民间文艺学、艺术人类学,以及稍专于某种艺术领域的视觉人类学、音乐人类学、戏剧人类学、舞蹈人类学、建筑人类学等,一直有所谓艺术“本体”为何的争论。比如,与人类学和民族学类似,音乐人类学和民族音乐学属于研究对象、理论和方法都大致相似、名称不一样的学科。但关于民族音乐学和音乐人类学的关键性词根或“本体”,应该是“音乐学”还是“民族学”或“人类学”,则争论不断。持音乐学“本体”的学者,认为民族音乐学应该着力于对各民族民歌民乐的律学、调式等的分析,而对关注音声场域的音乐文化研究不屑一顾,认为离开了音乐“本体”,其研究很不“专业”,甚至认为有了“民族”两个字就有些边缘,所以更愿意以较为宽泛的概念作为前缀,将其纳入“传统音乐”研究的体系,成为“大传统”中的分支“小传统”,主谈音乐,兼及族性,以作品的风格、形式等论差异,对民族学人类学理论和方法涉足不多。这种成见,在一些权威机构和学者中,仍然具有决定学科建设方向的评判性影响力。

由于民族艺术的知识体系需要在一定的制度场域和历史条件中把握,所以需要在充实细致的专题研究和比较研究基础上,进行整体观照,见树也见林。事实上,中国传统民族艺术是有树也有林的,而且是自成体系的林。只是狭隘的研究取向(比如认为知识的载体仅仅是形式,又如西化标准和汉化标准等)和知识范式局限了对它们的认知。

学界对此已经有所反思,认为无论从谱系构型、知识分类原则,还是从知识质态、表述方式等方面看,中国传统文论都同西方诗学不同。由于20世纪西方诗学实际上已经世界化和普遍化,甚至可以说,中国传统文论已成为一种异质的知识,出现中国知识精神和传统知识谱系全面失落、在西学学科分割切域的逻辑背景中对中国传统知识的肢解、对传统知识的误读不只是具体知识点的细节性误读,更是知识整体的背景性错置。相对于精英化的中国文论而言,散落于乡野的民族艺术更是一种异质的知识。过去对它的肢解、误读和知识整体的背景性错置,更为严重。

从目前的情况看,精研于某个领域(如民族美术、民族音乐、民族舞蹈、民族戏剧等,以及各种专题性研究)的细分化知识生产较多,精品不少。无论是偏于形式或技法分析,还是侧重于历史和文化研究,都有不俗的表现。百科全书或跨学科式(如民族艺术史论、美学、艺术心理学、艺术人类学或艺术社会学理论)的综合性知识生产,也有突破,特别令人高兴的是,在近年出台的国家社科基金艺术学重大项目选题中,已经有一些宏观性艺术史论的项目立项,说明本土艺术理论的呼唤和形成,正当其时。

基于对中国民族艺术田野现场和历史文献的认知,我们大致可以看出,民族艺术是一种复合性的文化现象。然而,我们习惯的学术性言说,还是偏于“艺术”的,认为这是“本体”。所以,做民族艺术研究的,多以技法、形式构成和风格分析为正宗。这当然不错,但不够,只涉及民族艺术这个整体的一部分。因为,无论以什么为关键性词根,只要它跨界了,和别的词(学科)组合了,其“本体”就不是单面的,不可避免要顾及两个(或以上)学科研究的领域。至于以何为主,则要根据研究对象、议题设置、论述语境以及研究者个人的兴趣和专长等情况,有不同的侧重。

那么,究竟何为民族艺术的研究“本体”呢?需要说明的是,本文所谈的“本体”,不是传统哲学研究世界存在本质或一切实在最终本性的本体论(ontology),而是信息科学界所指的领域知识、概念模型及关键术语等核心本体。也就是说,民族艺术学的本体,至少也可以经由“民族学”和“艺术学”两大学科领域,兼及其他相关学科,通过定义相关代表性主题的概念和类别,来显示各自主题领域的属性以及它们之间的存在关系。

由于民族艺术的“存在”状况和自身的特性,核心本体不可能是单一的和孤立的。如同信息科学本体论所谈的“域空间”或不少学科常说的“场域”,指某一领域内所有可能状态的结构性集合。而本体建构都以一个具体任务为起点,有阶段和原型演化,却没有统一的方法论,只有适合自身项目的方法。具体到民族艺术学这个“域空间”,笔者觉得如将其复杂性分解,至少有两种基础性存在状态,即形式本体和文化本体的结构性集合。既然民族艺术研究的本体建构都以一个具体任务为起点,那么,对于民族艺术的研究,既可以专注在形式本体,做精细的形态、风格和技术分析,也可以放眼于文化本体,对民族艺术的历史传统、民族艺术的知识谱系、民族艺术的本土语境、民族艺术的社会生态、民族艺术的概念模型及关键术语等,进行立体的和结构性的探究。面对如此具体多样的任务,在研究方法上,当然只能是“法无定法”。

二、民族艺术研究的形式本体

先说民族艺术研究的形式本体。

形式本体,是专业化研究切入问题的主要路径。它有相对抽象的范畴,如美学或文艺理论研究,也有比较具体的领域,如民族音乐学对音律、调式、旋法、和声等的研究,民族美术学对构图、塑形、笔墨、色彩、透视、材质等的研究,民族舞蹈学对肢体造型、动作风格、场面调度等的研究,民族戏剧学对声腔、身段、化妆、空间设置等的研究。其学科建设基于某一艺术门类,研究取向也以专业化形式分析见长。

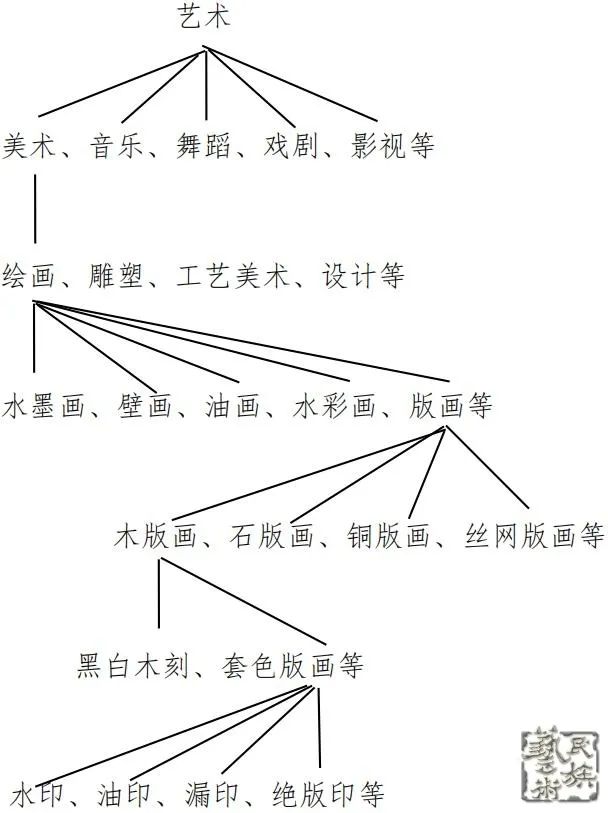

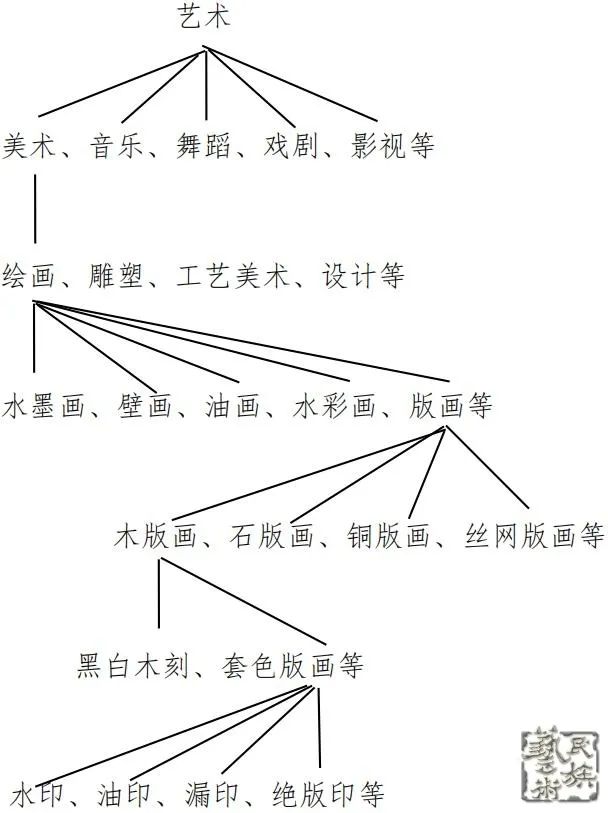

中国学术界在传统艺术史研究的知识生产中,基于开口要小,进入要深的学术传统和研究范式,精微细致的知识生产占了主流。试对一个多世纪以来关于中国传统艺术史的研究进行梳理,我们大致可以看出,精研于某个领域的细分化知识生产较多,按艺术门类进行的学科建设及学院设置也很普遍,如美术学院、音乐学院、舞蹈学院、戏剧学院、电影学院等。随着社会需求和学科发展,又有更专业化的分工和跨界的整合,如美术大类分别与工科等互动派生出工艺美术学院、设计学院、服装学院、建筑与城市规划学院等。艺术大类的百科全书式(如艺术、美学)综合性知识生产,也在深化拓展中不断细化切割。试以“美术”中的版画为例(如图1所示):

图1 版画在美术和艺术中的位置

图1 版画在美术和艺术中的位置

这还只是各类美术的作品研究,如果加上它们的史、论研究,就更庞杂了。比如,艺术史被细分为美术史、音乐史、舞蹈史、戏剧史、建筑史、影视史等,并无限地细分下去,如美术史细分为绘画史、雕塑史、工艺美术史、设计史等,绘画史细分为中国画史、壁画史、版画史等,中国画史细分为山水画、人物画、花鸟画发展史等,最后具体到艺术家个人成长史、作品风格形成与演化史,技法的写意或工笔演变史,等等。

继续以版画技法为例。学院教育和专业创作的版画作品,专业化、个性化、精细化程度很高。在工艺上,可分木版画、石版画、铜版画、丝网版画等;在形式上,有黑白木刻、套色版画等,而套色版画又有水印、油印、漏印、绝版印等区别。民族民间版画以木刻为主,大多线描阳刻(图2),主要是在核桃木、冬瓜木等木板平面上刻制图像,刷墨单色拓印或多版套色,故云南某些地方的“行话”,是把制作民俗雕版木刻(俗称“纸马”)的行当称为“纸马板板”。而在江苏常熟地区则有木版漏印纸马,无墨线纸马的神佛形象有抽象轻逸的艺术特色,但具体形象不突出,一些较为相似的图像几乎只有专业的讲经先生才能辨别出身份(图3)。

图2 地藏王。云南大理线描阳刻纸马

图2 地藏王。云南大理线描阳刻纸马

图3 一殿阎君。江苏常熟漏版空套工艺制作的纸马

再以较为常见的线描阳刻版画为例,民俗雕版木刻的制作工艺和技法等方面,也有和专业版画创作不太一样的形式特点:

起稿。民俗雕版木刻的起稿,本于传承,基于写实。形象主要用线条勾勒,有固定的意象化程式,如图像中人物的眼睛尽量大一点,不要画成只有一条线的小眼睛。云南大理白族流传一句话:“人怕朦松眼。”所谓“朦松眼”就是指眼睛小,眯成一条缝的眼型。人们认为有这种眼型的人都是精于算计、胸有城府之人,一般人都斗不过这种眼型的人,应尽量避而远之。所以,当地流传民俗雕版木刻“纸马”的人物形象,讲究脸型圆润有福,嘴型要大,嘴大有吃福。专业版画基于艺术家的构思,写实写意不拘一格,独创就好。

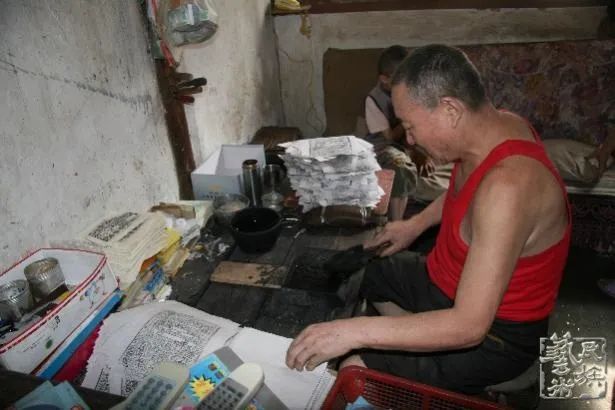

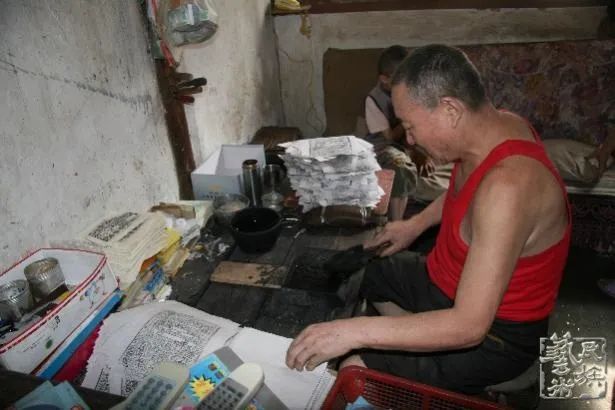

刻版。民间艺人用的是自制的工具。雕刀,就拿一截钢锯片,磨成斜口或平口刀,用麻线绑在木柄上。(图4)用这样的刀刻雕版图像,直刀向木,风格粗放,手味刀味很足。专业版画工具繁杂,工作室设备齐全,一些能够产生特殊效果的还需要专门定制。

图4 刻板。邓启耀摄,2009,云南巍山

印制。民俗雕版木刻印制的工具也很简陋,大致就是在一截短木棒上捆扎些布,蘸墨抹在雕版上,(图5)摆一张纸,用棕拓或刷子平擦几下就行,(图6)印数不限。如果套色,就需刻很多块版,一个色一块版。(图7、图8)印时要小心固定纸张和套版的位置,以免错叠。专业版画印制方式多样,印制过程往往也是创造过程,如云南绝版画,作品是在一遍遍刻印过程中完成的,画成版毁,很多意外的效果无法复制。印数也有限定并需要与签名一起签署在作品上。

图5 黑白版画印制过程之上墨。邓启耀摄,2009,云南巍山

图5 黑白版画印制过程之上墨。邓启耀摄,2009,云南巍山

图6 黑白版画印制过程之拓印。邓启耀摄,2009,云南巍山

图7 朱仙镇年门画套色印制(第三版示范)。邓启耀摄,2017,河南开封博物馆年画展厅

图8 套色过程。邓启耀摄,2017,河南开封博物馆年画展厅

原料。民俗用纸符的印制,一般用当地生产的土纸。云南巍山主要有两种,一种是近乎皮纸但韧性很差的灰褐色土纸,一种是商店卖的薄白纸和彩色纸;大理和腾冲印制纸符主要用棉纸,特别是腾冲界头产的棉纸,柔软吃墨,具有宣纸的某些特性,印出的纸符效果很好。墨和颜料,有以锅烟牛皮胶和矿物(如用朱砂、银朱和赤红)自制的,也有购买现成品。专业版画根据水印、油印、石印、铜版印的不同需要,采用不同的专业用纸张。

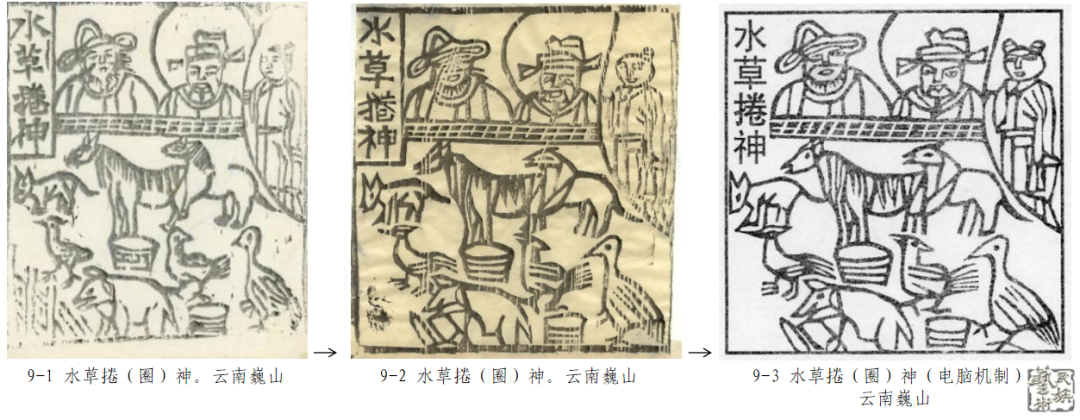

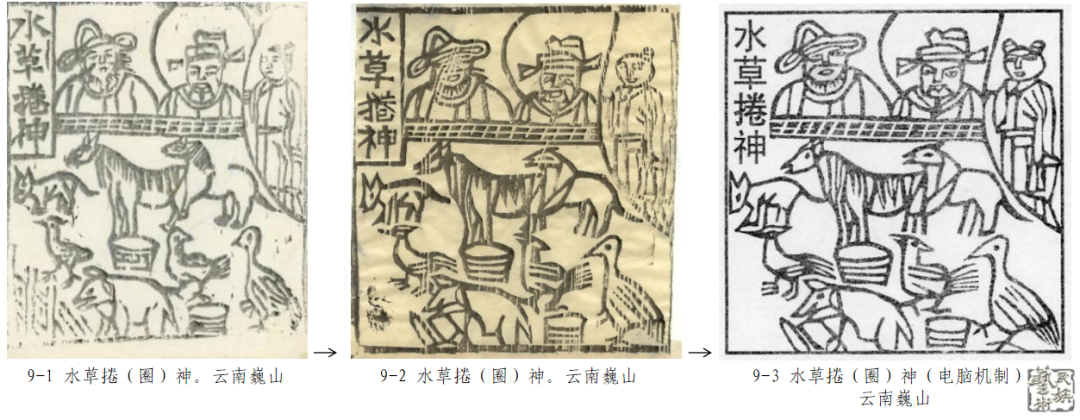

翻版。民俗雕版木刻的制作,以承续传统为第一要义,禁绝“创新”,所以翻版是最为常见的方式。旧版用得太久,破损或图像模糊,这时就要雕刻新版。一般是以旧版为摹本,复制转刻(图9)。但因为版本不同,转刻中由于母版模糊残缺、刻工技术或理解问题,也会出现差异。新版必须套用旧版,年代越久远的,越具权威性。由于刻工不同,即使是翻版套刻,也会出现图像和技法的差异。专业版画的版具有唯一性,不提倡翻版。有的甚至创作完成,版也毁弃,如绝版画。

图9 民俗雕版木刻的不同翻版

图9 民俗雕版木刻的不同翻版

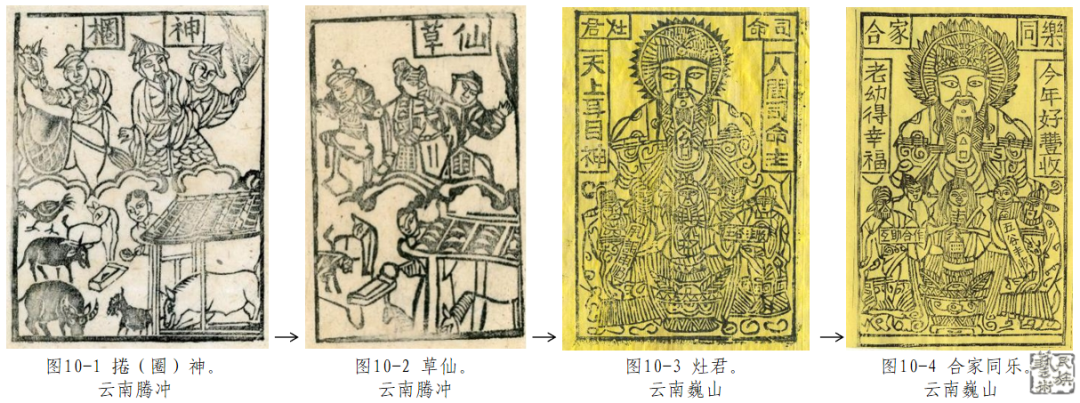

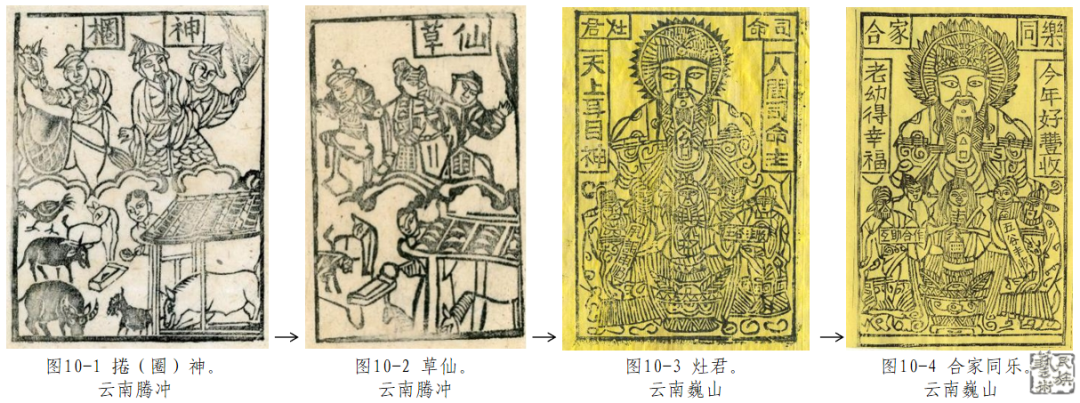

挪用。挪用的可能原因是原版遗失,不得不借用相似的版子,稍加修改,偷梁换柱,也有完全照搬,只是改换名目。(图10)专业版画不允许挪用,否则会被视为抄袭。

图10 民俗雕版木刻的挪用

图10 民俗雕版木刻的挪用

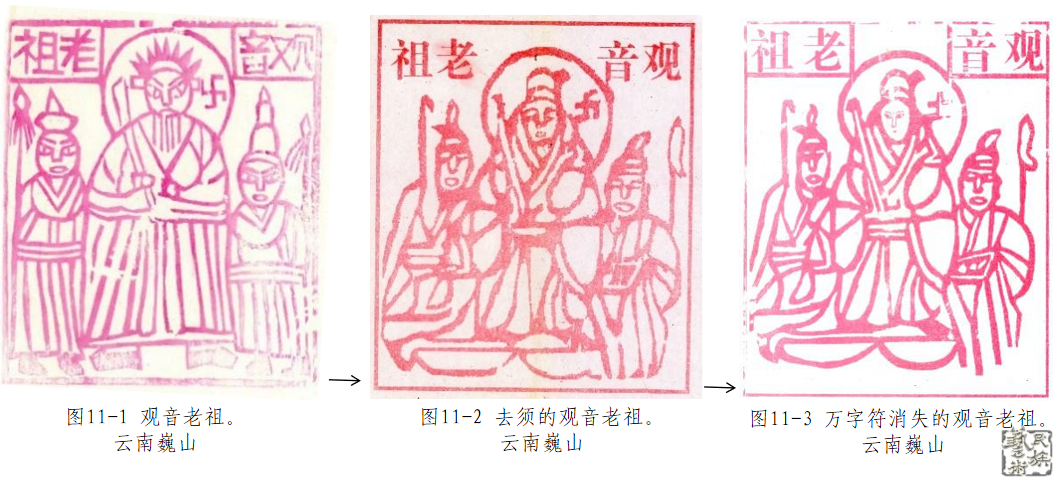

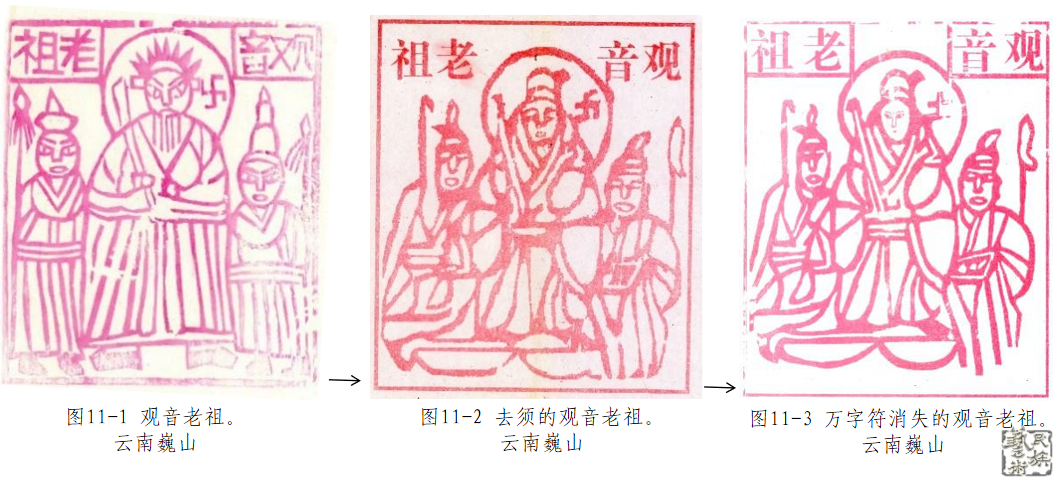

修饰。出于沿袭传统的习俗,纸马的制作一般不允许修饰。但如果出现缺损,或观念发生变化,则有可能对原版进行修改或修饰,如有的木刻艺人基于观音是女性的俗尚认知,就把原版观音的胡须去掉。由于理解问题,对于观音身后的万字符号,制作者竟然不识。符咒上的内容,有的民间艺人并不知晓,只好“写意”一样模仿,图个意思到就行。(图11)专业版画的修饰一般在各个环节进行,但一经成稿,成败即定。

图11 民俗雕版木刻的修饰

图11 民俗雕版木刻的修饰

如果了解民俗雕版木刻和专业版画的创制过程,就会发现,民俗雕版木刻的造型起稿,虽有写实的形,却并非具体对象的摹写,而是根据因袭的传统观念进行程式化的传承。比如,民间艺人对“像”或“不像”的问题,自有一套说法。他们说,要特别注意的是,在起稿时,如何画得“像”,非常重要。神灵谁也没有见过,怎么知道“像不像”呢?云南巍山村民的看法是,老一辈传下来的版画模子中印出来的画像都很像,用起来才会灵。外地买来的版画或年轻人乱七八糟画的那些是用不成的,不像,用了也不起作用。也就是说,在当地人看来,仪式中的木刻版画画得是否像的归结点在于图像是否能维持着传统、地方的特色,若按传统、地方特色绘制的图画就是“像”的,而按现代绘画教育按什么人体结构弄出来的却“不像”。

刻版的“刀味”,是木刻艺术家体现风格和表现力的重要技法,不同的刀产生不同的画面效果,如平口刀铲刻的粗犷,圆口刀“笔触”的温润,三角刀刻出流畅的游丝,斜口刀处理细部的自如······但民间艺人的刻刀相对简单,多为用锯片自磨的斜口刀加木工铲刀。他们印制作品,只有套色年画套版比较严格,如果只是印制一般“纸马”“风马”,就用刷子蘸墨,涂在版上,轻轻覆盖一张纸或布块,用短棕刷平刷,即得一张。笔者因为做过木刻,发现棕刷会把凹处的墨汁带上来,使得印出来的图像多了些墨迹,版子也一团漆黑。我们印木刻作品,一般用滚筒滚墨,可以使墨不会沾到阴刻部分,拓印也用较平滑的木蘑菇墨拓,而使图纹肌理比较清晰。原版版面黑白分明,便于修改雕版。

限于篇幅,以上仅以民俗雕版木刻的一般刻印技法为例,即可看出民族艺术与学院专业艺术的某些不同。另外,在民族艺术的民族风格、民族艺术的本土材质和民族艺术的跨民族交融(题材、技法)等方面,民族艺术学有更多特殊性的话题。

邓启耀,中山大学社会学与人类学学院、广州美术学院教授,博士研究生导师,视觉文化研究中心主任。国家社科基金重大项目“中国宗教艺术遗产调查与数字化保存整理研究”首席专家。研究方向:视觉人类学、民间艺术,近作有《非文字书写的文化史:视觉人类学论稿》、China Adorned、《民俗雕版木刻研究》《佛性如风:佛教艺术研究》《巫蛊:中国文化的历史潜流》等。

责任编辑:张书鹏

研究本体的确认是学科建设的关键。民族艺术学跨越了民族学和艺术学两大领域,兼涉民俗学、人类学、文化遗产学、文学、考古学、宗教学、心理学、传播学等,因而不可避免地要讨论这些学科在交融时研究本体的权重问题。民族艺术学可以视为民族学的一个分支学科或研究领域,主要探讨各民族以“艺术”形式呈现的文化现象:如涉民族文物,则离不开考古学;如涉民族民俗,则离不开民俗学、人类学、文化遗产学;如涉民族信仰,则离不开宗教学、文化心理学等。但民族艺术学在科系划分时往往被归到艺术学那里,“艺术”是主干词,“民族”作为“艺术”的修饰词。所以,如涉唱词、剧本,则离不开文学;如涉戏剧、影视,则离不开传播学;如涉民居、祠寺,则离不开材料学、建筑学、环境学、工学;等等。

在这两可甚至几可之间,以何为民族艺术关键词研究“本体”,需要具体情况具体分析。

一、何谓民族艺术的“本体”

在涉艺术学界,包括艺术学、民族艺术学、民间文艺学、艺术人类学,以及稍专于某种艺术领域的视觉人类学、音乐人类学、戏剧人类学、舞蹈人类学、建筑人类学等,一直有所谓艺术“本体”为何的争论。比如,与人类学和民族学类似,音乐人类学和民族音乐学属于研究对象、理论和方法都大致相似、名称不一样的学科。但关于民族音乐学和音乐人类学的关键性词根或“本体”,应该是“音乐学”还是“民族学”或“人类学”,则争论不断。持音乐学“本体”的学者,认为民族音乐学应该着力于对各民族民歌民乐的律学、调式等的分析,而对关注音声场域的音乐文化研究不屑一顾,认为离开了音乐“本体”,其研究很不“专业”,甚至认为有了“民族”两个字就有些边缘,所以更愿意以较为宽泛的概念作为前缀,将其纳入“传统音乐”研究的体系,成为“大传统”中的分支“小传统”,主谈音乐,兼及族性,以作品的风格、形式等论差异,对民族学人类学理论和方法涉足不多。这种成见,在一些权威机构和学者中,仍然具有决定学科建设方向的评判性影响力。

由于民族艺术的知识体系需要在一定的制度场域和历史条件中把握,所以需要在充实细致的专题研究和比较研究基础上,进行整体观照,见树也见林。事实上,中国传统民族艺术是有树也有林的,而且是自成体系的林。只是狭隘的研究取向(比如认为知识的载体仅仅是形式,又如西化标准和汉化标准等)和知识范式局限了对它们的认知。

学界对此已经有所反思,认为无论从谱系构型、知识分类原则,还是从知识质态、表述方式等方面看,中国传统文论都同西方诗学不同。由于20世纪西方诗学实际上已经世界化和普遍化,甚至可以说,中国传统文论已成为一种异质的知识,出现中国知识精神和传统知识谱系全面失落、在西学学科分割切域的逻辑背景中对中国传统知识的肢解、对传统知识的误读不只是具体知识点的细节性误读,更是知识整体的背景性错置。相对于精英化的中国文论而言,散落于乡野的民族艺术更是一种异质的知识。过去对它的肢解、误读和知识整体的背景性错置,更为严重。

从目前的情况看,精研于某个领域(如民族美术、民族音乐、民族舞蹈、民族戏剧等,以及各种专题性研究)的细分化知识生产较多,精品不少。无论是偏于形式或技法分析,还是侧重于历史和文化研究,都有不俗的表现。百科全书或跨学科式(如民族艺术史论、美学、艺术心理学、艺术人类学或艺术社会学理论)的综合性知识生产,也有突破,特别令人高兴的是,在近年出台的国家社科基金艺术学重大项目选题中,已经有一些宏观性艺术史论的项目立项,说明本土艺术理论的呼唤和形成,正当其时。

基于对中国民族艺术田野现场和历史文献的认知,我们大致可以看出,民族艺术是一种复合性的文化现象。然而,我们习惯的学术性言说,还是偏于“艺术”的,认为这是“本体”。所以,做民族艺术研究的,多以技法、形式构成和风格分析为正宗。这当然不错,但不够,只涉及民族艺术这个整体的一部分。因为,无论以什么为关键性词根,只要它跨界了,和别的词(学科)组合了,其“本体”就不是单面的,不可避免要顾及两个(或以上)学科研究的领域。至于以何为主,则要根据研究对象、议题设置、论述语境以及研究者个人的兴趣和专长等情况,有不同的侧重。

那么,究竟何为民族艺术的研究“本体”呢?需要说明的是,本文所谈的“本体”,不是传统哲学研究世界存在本质或一切实在最终本性的本体论(ontology),而是信息科学界所指的领域知识、概念模型及关键术语等核心本体。也就是说,民族艺术学的本体,至少也可以经由“民族学”和“艺术学”两大学科领域,兼及其他相关学科,通过定义相关代表性主题的概念和类别,来显示各自主题领域的属性以及它们之间的存在关系。

由于民族艺术的“存在”状况和自身的特性,核心本体不可能是单一的和孤立的。如同信息科学本体论所谈的“域空间”或不少学科常说的“场域”,指某一领域内所有可能状态的结构性集合。而本体建构都以一个具体任务为起点,有阶段和原型演化,却没有统一的方法论,只有适合自身项目的方法。具体到民族艺术学这个“域空间”,笔者觉得如将其复杂性分解,至少有两种基础性存在状态,即形式本体和文化本体的结构性集合。既然民族艺术研究的本体建构都以一个具体任务为起点,那么,对于民族艺术的研究,既可以专注在形式本体,做精细的形态、风格和技术分析,也可以放眼于文化本体,对民族艺术的历史传统、民族艺术的知识谱系、民族艺术的本土语境、民族艺术的社会生态、民族艺术的概念模型及关键术语等,进行立体的和结构性的探究。面对如此具体多样的任务,在研究方法上,当然只能是“法无定法”。

二、民族艺术研究的形式本体

先说民族艺术研究的形式本体。

形式本体,是专业化研究切入问题的主要路径。它有相对抽象的范畴,如美学或文艺理论研究,也有比较具体的领域,如民族音乐学对音律、调式、旋法、和声等的研究,民族美术学对构图、塑形、笔墨、色彩、透视、材质等的研究,民族舞蹈学对肢体造型、动作风格、场面调度等的研究,民族戏剧学对声腔、身段、化妆、空间设置等的研究。其学科建设基于某一艺术门类,研究取向也以专业化形式分析见长。

中国学术界在传统艺术史研究的知识生产中,基于开口要小,进入要深的学术传统和研究范式,精微细致的知识生产占了主流。试对一个多世纪以来关于中国传统艺术史的研究进行梳理,我们大致可以看出,精研于某个领域的细分化知识生产较多,按艺术门类进行的学科建设及学院设置也很普遍,如美术学院、音乐学院、舞蹈学院、戏剧学院、电影学院等。随着社会需求和学科发展,又有更专业化的分工和跨界的整合,如美术大类分别与工科等互动派生出工艺美术学院、设计学院、服装学院、建筑与城市规划学院等。艺术大类的百科全书式(如艺术、美学)综合性知识生产,也在深化拓展中不断细化切割。试以“美术”中的版画为例(如图1所示):

图1 版画在美术和艺术中的位置

图1 版画在美术和艺术中的位置

这还只是各类美术的作品研究,如果加上它们的史、论研究,就更庞杂了。比如,艺术史被细分为美术史、音乐史、舞蹈史、戏剧史、建筑史、影视史等,并无限地细分下去,如美术史细分为绘画史、雕塑史、工艺美术史、设计史等,绘画史细分为中国画史、壁画史、版画史等,中国画史细分为山水画、人物画、花鸟画发展史等,最后具体到艺术家个人成长史、作品风格形成与演化史,技法的写意或工笔演变史,等等。

继续以版画技法为例。学院教育和专业创作的版画作品,专业化、个性化、精细化程度很高。在工艺上,可分木版画、石版画、铜版画、丝网版画等;在形式上,有黑白木刻、套色版画等,而套色版画又有水印、油印、漏印、绝版印等区别。民族民间版画以木刻为主,大多线描阳刻(图2),主要是在核桃木、冬瓜木等木板平面上刻制图像,刷墨单色拓印或多版套色,故云南某些地方的“行话”,是把制作民俗雕版木刻(俗称“纸马”)的行当称为“纸马板板”。而在江苏常熟地区则有木版漏印纸马,无墨线纸马的神佛形象有抽象轻逸的艺术特色,但具体形象不突出,一些较为相似的图像几乎只有专业的讲经先生才能辨别出身份(图3)。

图2 地藏王。云南大理线描阳刻纸马

图2 地藏王。云南大理线描阳刻纸马

图3 一殿阎君。江苏常熟漏版空套工艺制作的纸马

再以较为常见的线描阳刻版画为例,民俗雕版木刻的制作工艺和技法等方面,也有和专业版画创作不太一样的形式特点:

起稿。民俗雕版木刻的起稿,本于传承,基于写实。形象主要用线条勾勒,有固定的意象化程式,如图像中人物的眼睛尽量大一点,不要画成只有一条线的小眼睛。云南大理白族流传一句话:“人怕朦松眼。”所谓“朦松眼”就是指眼睛小,眯成一条缝的眼型。人们认为有这种眼型的人都是精于算计、胸有城府之人,一般人都斗不过这种眼型的人,应尽量避而远之。所以,当地流传民俗雕版木刻“纸马”的人物形象,讲究脸型圆润有福,嘴型要大,嘴大有吃福。专业版画基于艺术家的构思,写实写意不拘一格,独创就好。

刻版。民间艺人用的是自制的工具。雕刀,就拿一截钢锯片,磨成斜口或平口刀,用麻线绑在木柄上。(图4)用这样的刀刻雕版图像,直刀向木,风格粗放,手味刀味很足。专业版画工具繁杂,工作室设备齐全,一些能够产生特殊效果的还需要专门定制。

图4 刻板。邓启耀摄,2009,云南巍山

印制。民俗雕版木刻印制的工具也很简陋,大致就是在一截短木棒上捆扎些布,蘸墨抹在雕版上,(图5)摆一张纸,用棕拓或刷子平擦几下就行,(图6)印数不限。如果套色,就需刻很多块版,一个色一块版。(图7、图8)印时要小心固定纸张和套版的位置,以免错叠。专业版画印制方式多样,印制过程往往也是创造过程,如云南绝版画,作品是在一遍遍刻印过程中完成的,画成版毁,很多意外的效果无法复制。印数也有限定并需要与签名一起签署在作品上。

图5 黑白版画印制过程之上墨。邓启耀摄,2009,云南巍山

图5 黑白版画印制过程之上墨。邓启耀摄,2009,云南巍山

图6 黑白版画印制过程之拓印。邓启耀摄,2009,云南巍山

图7 朱仙镇年门画套色印制(第三版示范)。邓启耀摄,2017,河南开封博物馆年画展厅

图8 套色过程。邓启耀摄,2017,河南开封博物馆年画展厅

原料。民俗用纸符的印制,一般用当地生产的土纸。云南巍山主要有两种,一种是近乎皮纸但韧性很差的灰褐色土纸,一种是商店卖的薄白纸和彩色纸;大理和腾冲印制纸符主要用棉纸,特别是腾冲界头产的棉纸,柔软吃墨,具有宣纸的某些特性,印出的纸符效果很好。墨和颜料,有以锅烟牛皮胶和矿物(如用朱砂、银朱和赤红)自制的,也有购买现成品。专业版画根据水印、油印、石印、铜版印的不同需要,采用不同的专业用纸张。

翻版。民俗雕版木刻的制作,以承续传统为第一要义,禁绝“创新”,所以翻版是最为常见的方式。旧版用得太久,破损或图像模糊,这时就要雕刻新版。一般是以旧版为摹本,复制转刻(图9)。但因为版本不同,转刻中由于母版模糊残缺、刻工技术或理解问题,也会出现差异。新版必须套用旧版,年代越久远的,越具权威性。由于刻工不同,即使是翻版套刻,也会出现图像和技法的差异。专业版画的版具有唯一性,不提倡翻版。有的甚至创作完成,版也毁弃,如绝版画。

图9 民俗雕版木刻的不同翻版

图9 民俗雕版木刻的不同翻版

挪用。挪用的可能原因是原版遗失,不得不借用相似的版子,稍加修改,偷梁换柱,也有完全照搬,只是改换名目。(图10)专业版画不允许挪用,否则会被视为抄袭。

图10 民俗雕版木刻的挪用

图10 民俗雕版木刻的挪用

修饰。出于沿袭传统的习俗,纸马的制作一般不允许修饰。但如果出现缺损,或观念发生变化,则有可能对原版进行修改或修饰,如有的木刻艺人基于观音是女性的俗尚认知,就把原版观音的胡须去掉。由于理解问题,对于观音身后的万字符号,制作者竟然不识。符咒上的内容,有的民间艺人并不知晓,只好“写意”一样模仿,图个意思到就行。(图11)专业版画的修饰一般在各个环节进行,但一经成稿,成败即定。

图11 民俗雕版木刻的修饰

图11 民俗雕版木刻的修饰

如果了解民俗雕版木刻和专业版画的创制过程,就会发现,民俗雕版木刻的造型起稿,虽有写实的形,却并非具体对象的摹写,而是根据因袭的传统观念进行程式化的传承。比如,民间艺人对“像”或“不像”的问题,自有一套说法。他们说,要特别注意的是,在起稿时,如何画得“像”,非常重要。神灵谁也没有见过,怎么知道“像不像”呢?云南巍山村民的看法是,老一辈传下来的版画模子中印出来的画像都很像,用起来才会灵。外地买来的版画或年轻人乱七八糟画的那些是用不成的,不像,用了也不起作用。也就是说,在当地人看来,仪式中的木刻版画画得是否像的归结点在于图像是否能维持着传统、地方的特色,若按传统、地方特色绘制的图画就是“像”的,而按现代绘画教育按什么人体结构弄出来的却“不像”。

刻版的“刀味”,是木刻艺术家体现风格和表现力的重要技法,不同的刀产生不同的画面效果,如平口刀铲刻的粗犷,圆口刀“笔触”的温润,三角刀刻出流畅的游丝,斜口刀处理细部的自如······但民间艺人的刻刀相对简单,多为用锯片自磨的斜口刀加木工铲刀。他们印制作品,只有套色年画套版比较严格,如果只是印制一般“纸马”“风马”,就用刷子蘸墨,涂在版上,轻轻覆盖一张纸或布块,用短棕刷平刷,即得一张。笔者因为做过木刻,发现棕刷会把凹处的墨汁带上来,使得印出来的图像多了些墨迹,版子也一团漆黑。我们印木刻作品,一般用滚筒滚墨,可以使墨不会沾到阴刻部分,拓印也用较平滑的木蘑菇墨拓,而使图纹肌理比较清晰。原版版面黑白分明,便于修改雕版。

限于篇幅,以上仅以民俗雕版木刻的一般刻印技法为例,即可看出民族艺术与学院专业艺术的某些不同。另外,在民族艺术的民族风格、民族艺术的本土材质和民族艺术的跨民族交融(题材、技法)等方面,民族艺术学有更多特殊性的话题。

邓启耀,中山大学社会学与人类学学院、广州美术学院教授,博士研究生导师,视觉文化研究中心主任。国家社科基金重大项目“中国宗教艺术遗产调查与数字化保存整理研究”首席专家。研究方向:视觉人类学、民间艺术,近作有《非文字书写的文化史:视觉人类学论稿》、China Adorned、《民俗雕版木刻研究》《佛性如风:佛教艺术研究》《巫蛊:中国文化的历史潜流》等。

文章来源:民族艺术杂志社

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。