中国自古就有制造玻璃的传统。据考古文献记载,至少在西周,我国就已经掌握了制造玻璃的方法,经过千年发展,未曾间断。虽然玻璃在我国的价值曾比肩金、银、玉石,但玻璃材质特殊的物理属性和加工生产难度,使其在社会文化生活中经常处于相对边缘的位置。这一点从各地考古资料中便可见。长久以来,我国古代玻璃始终未能形成较为强盛的文化。对于具有悠久历史脉络和文化传承的我国工艺美术文化而言,实属遗憾。进入现代社会,受西方现代工作室玻璃艺术运动全球化传播的影响,我国高校于21世纪之初建立了完整的现代玻璃艺术学科体系,经过多年发展逐步成熟,形成了具有中国特色的玻璃艺术形式和审美文化。

与西方绝大多数玻璃艺术文化不同,我国的玻璃从材料成分、制作工艺、使用功能上都独具特点。这些特点进而形成了特殊的造物方法和美学趣味,逐渐构成了独有的造物审美基因,并继承了下来。其中,对于其他材质的模仿这一理念,就是其中的典型代表。这种中国玻璃艺术特有的追求,在历史不同时期经历了几个层级的流变,逐渐形成我国现代玻璃艺术特有的造物理念,并由此催生出本土的玻璃艺术审美文化。人们对于玻璃材质一贯的认识是它的透明特性,但在人类使用玻璃的初始阶段,这一特点并不明显,甚至大多数早期人工制作的玻璃器物的质感与陶土或石材无异,不能清晰分辨出其准确材质。这不仅存在于欧洲、西亚等西方文明中,我国境内出土的玻璃也是如此。虽然同样具有不透明特性,但特有的制作工艺,却使得我国的玻璃走向了另一条独立发展的道路。1936年,乔治·萨彤在《儒教时代早期的中国玻璃》中提出,中国古代玻璃是不同于古希腊、地中海地区的含钡体系玻璃。1962年,李约瑟也曾在《中国科学技术史》中提出铅钡玻璃最早出现在古代中国,因此衍生出了中国玻璃自制说。20世纪60年代,美国康宁玻璃博物馆布里尔对来自中西方不同地区的玻璃进行了铅同位素化验对比,基本证实了这一学说。因此,目前国内外学者能够达成的普遍共识是:中国古代玻璃最早多采用氧化铅作为助溶剂来降低熔点熔炼,进而促进了我国古代铅钡玻璃制作系统的形成,与西方采用钠、钙为主要助溶剂的发展体系不同。材料上的差异必然带来材料特性的不同,虽然主要成分同为二氧化硅,但加入钠钙的玻璃具有较长的料性(相同加热温度下,玻璃熔融状态下的可塑时间),这无疑能够为手工塑造提供较长的时间,也在一定程度上促进了吹制技术的发展。钡的加入,则可以减弱玻璃的透明特性,增强乳浊感。[1]虽不能制作大型器物,但却为铸造、压制和雕刻工艺提供了便利。加之特有的文化环境和审美追求,促使我国的玻璃在发展的早期就形成与西方截然不同的造物方法——模仿。我国早期玻璃带有明显对玉石材质模仿的追求。这一阶段的仿玉玻璃,无论色彩还是质感,都能够达到以假乱真的效果。其中,战国到两汉时期的玻璃璧最具代表性。璧,是一种环形平板状器物,《说文·玉部》中这样描述:“璧,瑞玉,圜也。”说明我国古代的璧一般采用玉制作。虽然多出土于墓葬之内,但也是古代重要的礼器。《周礼·春官·典瑞》:“圭璧以祀日月星辰。”《汉书·明帝纪》:“明帝亲执珪、璧,恭祀天地。”此外,玉璧除去辟邪防腐的随葬效用,也兼具馈赠礼品的价值。《汉书·儒林传》记载:“上(汉武帝)使使束帛加璧,安车以蒲裹轮,驾驷迎申公。”《后汉书·皇后纪·梁皇后传》记载:“悉依孝惠皇帝纳后故事,聘黄金二万斤,纳彩雁、璧、乘马、束帛,一如旧典。”玉璧兼具佩戴功能,是重要的身份象征。而在玉石缺少地区,对于玉的渴望与追求,使人们开始寻找替代材料,玻璃顺理成章地成为玉石的替代品。目前,全国出土的玻璃璧共233件,湖南省占87%之多。从出土规模和工艺水准来看,我国采用玻璃仿造玉璧的高峰期是战国时期楚国所属地域范围,位于今天的湖南地区。如图1,图中玻璃璧直径11.5厘米,厚0.3厘米,1965年出土于湖南省长沙电影学校,现藏于湖南省博物馆。玻璃璧呈米白色,半透明状,色彩均匀且与玉质无异,正面装饰有谷纹,形态较为饱满清晰,正面光滑而背面相对粗糙,由此可推演其制作工艺为模具压制。[2]除去谷纹装饰以外,玻璃璧的纹饰还采用芽谷纹、齿纹谷纹复合纹、蒲纹、方格纹。这些纹饰与玉石纹饰基本相同。

图1. 谷纹玻璃璧,战国,藏于湖南博物馆(图片来自湖南省博物馆网站)

剑饰也是玻璃仿玉材质的典型器物之一,剑不仅是古代人们用来防身的武器,也是一种身份和威仪的象征,因此,古人对于剑饰的制作十分考究,不吝使用金银玉石等材料,其中以玉石装饰的剑最为名贵。《汉书·匈奴传》中记载,“标(珌)、首、镡(格)、卫(璏),尽用玉为之也”。[3]进而使得玉剑逐渐成为中国文化特有的工艺品类。作为玉的替代品,玻璃又一次出现在剑饰上。根据资料显示,现存的剑饰包括作为构件的剑首、剑璏、剑格、剑珌四部分和单纯起到装饰效果的仿宝石镶嵌玻璃。目前国内出土的玻璃剑饰40多件,多数出自湖南地区的战国墓、汉墓中,纹饰上多采用谷纹、柿蒂纹、蟠螭纹、涡纹等,也有部分剑饰由两种纹饰组合搭配。图2所示兽面纹谷纹玻璃剑璏,长10.2厘米,宽1.9厘米,厚1.4厘米,1956年出土于湖南长沙左家公山,整体呈长条形,两端略弯曲,表面一段以牛头状兽首纹装饰,其余部分以排列整齐的四行谷纹填充,下方有长方形孔,起到链接剑鞘的作用。与之同时出土的还有柿蒂纹玻璃剑首、铜剑等,表明这两件玻璃剑饰均为实用器,与玉剑饰的实用性质一致。图2. 兽面纹谷纹玻璃剑璏,战国,藏于湖南博物馆(图片来自湖南博物馆网站)此外,中国古人对于玉的崇尚,也体现在对于来世今生生死循环的敬畏之中。古人认为,玉可以令尸体不腐,因此,玉也经常用来制作包裹尸体的玉衣、九窍塞、玉琀等丧葬器物。这恰好也为玻璃模仿玉石拓展了发挥的空间。1977年江苏扬州邗江区甘泉公社老山大队在甘泉山西北麓发现了汉代“莫书”墓,其中出土了600余片形状各异的玻璃衣片,其中素面较多,少数装饰有蟠螭纹或花朵图案。这些衣片表面呈类似陶土和石材的灰白色,单从外表无法判断其材质,个别断面清晰地显示出玻璃质感。经过成分分析,属铅钡玻璃系统。通过偏光显微镜和扫描电镜观察发现:衣片表面的灰白色物质与内部成分不同且不存在明显反应层。有学者认为这种现象是制作过程中使用玻璃料粉脱模产生的效果,也有学者认为“是为了更真实地模仿那种表面未经细致琢磨的玉片的外观”[4]。玉琀作为九窍塞玉器之一,是“金玉在九窍,则死人为之不朽”观念最直接的体现。多取形于蝉,因此也称玉蝉。其寓意之一源于古人对蝉以露水为生,清素高雅的“高洁”认识。其外,也寓意逝者能够如蝉蜕一般重获新生。仿玉玻璃蝉多出土于我国战国、汉代的墓室。这种玉石仿制玻璃器的制作工艺也较为简单,同样使用模具压铸方法制作基本造型,冷却脱模后细致雕刻而成。除了上文所列玻璃对于玉的模仿之外,玻璃也时常作为宝石的替代物被装饰在其他器物之上。如:1965年冬出土于湖北江陵望山1号楚墓中的越王勾践剑剑格上的两款浅蓝色玻璃;出土于河汉辉县南部战国墓中的吴王夫差剑剑格上的三块蓝色玻璃;宁夏固原南郊乡小马庄村史射勿墓出土的隋代嵌玻璃铜饰;1969年发掘于河北定州静志寺塔基地宫的仿玛瑙缠丝玻璃珠;藏于台北故宫的清代朝珠,等等。此类玻璃器物与前文列举的仿玉玻璃类似,除去替代宝石之用,并无玻璃材质特有的工艺美感和造物方法,不再赘述。通过对以上内容的梳理我们不难发现,这些玻璃材质的仿玉器物背后蕴含的逻辑基本清晰,梳理出以下特点:首先,在还未完全掌握退火技术的古代中国,此类物品的尺度往往并不大;其次,造型较为简单且能够找到明确的模仿对象,如玻璃璧对应玉璧、玻璃蝉对应玉蝉;再次,各类玻璃装饰对应各类镶嵌宝石;最后,工艺上相较同时期其他工艺门类,并无玻璃独特的成型方法和加工痕迹,如:压模法最早应用于青铜铸造、雕刻借鉴了玉石雕的工艺技法等。综合这些工艺、功能、造型上的特点,我们似乎可以清晰地发现,我国早期玻璃艺术无论在造型、工艺、功能还是造物方法和审美上,都集中在对其他材质的模仿上。这些模仿材质对象的选择,往往带有某种功利目的,即单纯对于名贵材料的仿造。对于这一现象,学界认识也基本能够达成共识。安家瑶曾提出:“一般的人不容易得到玉,因此,中国刚刚诞生的玻璃业就是努力仿制玉质的璧,以满足社会需求。”[5]傅举有曾提出:“湖南地区不产玉,在非常重视玉璧礼器的礼仪之邦的古代中国,湖南地区古代制造人工玉璧的高铅钡玻璃工业,就应运而生了。”[6]周静曾提出:“用铅钡玻璃来仿制玉石,其首要动因来自对玉的渴求。在玉石原料富足的地区,玉文化的发展具备先天条件,而在一些玉石原料相对匮乏的地区,对玉文化的追求则催生了玉石的替代物——铅钡玻璃。”[7]因此我们也就能够理解,在生产力水平相对较低的古代社会,人们出于对于某种名贵材料的追崇,从而以一种采用已有的材料、工具、技术,以基本不带有玻璃材质自身独立特点的工艺和审美来进行模仿生产,其目的就是为了最大程度上降低造物成本,而这背后的逻辑也显而易见地具有功利性。至此,我们似乎可以总结出这一时期玻璃艺术的基本造物理念,即:对于材质的功利性模仿。魏晋时期,我国的玻璃生产技术在中西方交流的促进下不断提高,随之而来的就是新的造物方法和理念的形成。如果说春秋战国到两汉时期,玻璃体现的是对于材质的模仿,那自从隋唐到清代,我国古代的玻璃艺术又开辟出新的发展方向,即:形的置换。换言之,由单纯对某种材质的模仿,逐渐转移到对于某一类典型器物形态或自然形态为符号的文化的置换上。“置换”的出现,则可看作是我国古代玻璃艺术模仿之风的进一步深化。需要明确一点,此阶段玻璃造物理念的转变与玻璃器皿制造技术的发展密切相关。相较玻璃璧、玻璃珠等受制于既定规制的器物,玻璃器皿所需的工艺更为复合,造型方式更为自由。两汉时期,玻璃器皿开始逐渐增多,由于还无法掌握吹制技术,所以造型多为简单的盘、杯等,如广西地区汉墓中出土的一批压模器皿。受古罗马吹制玻璃器皿的影响,至迟在北魏时期,中国开始使用吹制技术,隋代开始玻璃器皿数量较以前明显增多,出现了瓶、罐、管型器物和各种装饰器物,而每种类型的器物也存在多种造型比例的变化,丰富的形态标志着玻璃开始应用于更加广阔的生活领域,这也拉开了中国玻璃制造中兴的序幕。虽然这一阶段在中西方共同影响下,我国能够制造属于本土的高铅玻璃,也掌握了钠钙玻璃的生产技术,但技术上的提升,并未直接促使玻璃艺术在造物理念和艺术语言上发生革命性的变化,造型上依然离不开对已有物质文化的借鉴,如陶瓷、青铜器、漆器等。因此,典型器物形制的借鉴与置换,成为古代玻璃艺术造物理念和审美趣味的又一重要变化。1957年陕西省西安市李静训墓出土的24件玻璃器是目前隋代玻璃的代表。其中蓝色小杯、绿色小杯、无颈瓶、扁瓶等虽然分属钠钙玻璃系统,底部也存在使用西方铁棒技术的痕迹,但造型特点跟传统器物有着密切的联系,是对于当时瓷器造型的模仿和置换。[8]河北定州净众院塔基出土的花口玻璃碗口沿呈花瓣状,腹部微鼓,底部内凹。从外形特点来看玻璃碗采用了无模吹制工艺,通过分析均为铅玻璃系统,通过对比前代玻璃器物,其花口式的造型在以往的玻璃器中甚为罕见,造型上应该是参照了当时的瓷器和金银器。(图3)

图3.(左)北宋花口玻璃碗,藏于定州市博物馆 ;(中)北宋青釉花口茶碗,藏于大英博物馆 ;(右)宋花瓣口长颈瓶,藏于灵台县博物馆

最早发生工业革命的英国,率先改进了玻璃生产在配方、规模和设备的状况,但其生产运作模式基本沿袭了文艺复兴时期的玻璃工坊。马克思在其具有跨时代意义的著作《资本论》中,以英国玻璃制瓶手工工场为例,论述了工场手工业及其分工。从流程来看,他将这种手工工场分为三个截然不同的阶段。首先是准备阶段,即配制玻璃的原料,工人把石英砂、石灰等物质混合在一起,并把这些混合物熔化为玻璃液。其次是玻璃生产,即玻璃液的加工阶段。最后是收尾阶段,把玻璃瓶从退火窑中取出,然后再进行分类、包装等工序。马克思同样以玻璃手工工场为例讨论生产规模,指出每个玻璃熔化窑有4—6个“窑口”[3],每个窑口内有一个熔化玻璃的坩埚,配有5名成员组成的“工人小组”[4],他们之间相互配合、缺一不可。这种4~6个窑口的玻璃窑可以看成是一间玻璃作坊(glass house),而一家玻璃手工工场(glass manufactory)由几个这样的作坊组成。不难理解马克思注意到玻璃产业的原因。在工业革命开始的时候,欧洲经济主要以农业和传统工艺为基础,玻璃制造业是少数可以被视为大规模的产业之一,投资资本和劳动力是如此之大,只有足够稳定且具有一定生产力的大公司能够从中获利。如果说以上列举的案例是对于瓷器造型的置换,那么清代玻璃艺术鼎盛时期的代表工艺——套料玻璃,不仅是对器物造型为核心的陶瓷文化的置换,还在玻璃工艺的艺术表现力方面衍生出对于陶瓷纹饰的“带有创造性”的模仿。不得不说,这种综合了多种工艺和丰富艺术表现力的套料玻璃,让我国古代玻璃模仿的文化趣味得到进一步发展。简单来说,套料工艺就是将两种或两种以上的玻璃相继包裹在一起,通过吹制造型后,再进行雕刻(显露出底色)的一种工艺,一般以白底套其他颜色居多,清代赵之谦概括其为“套者白受采也。”并对套料玻璃器赞美有加:“质浑朴简古,光照艳烂若异宝。”[9]除了“白受采”,清代还制造采受白、采受采以及多彩套色玻璃。国外学者认为这种工艺并非我国首创,是借鉴了罗马帝国时期的卡米奥(Cameo)玻璃。国内也有专家提出套料玻璃借鉴了颜神镇错砗磲玻璃工艺。此外笔者认为,中国本土有着悠久的琢玉文化,而其中俏色玉雕,无论从工艺手法还是背后的造物逻辑层面的去用之法来看,都与套色玻璃有异曲同工之处。当然,无论此工艺源自何处,达到的艺术效果明显带有对瓷器艺术的“追崇”。这也进一步将我国古代玻璃艺术模仿的表达方式推向了更高的维度。如图4中所示清乾隆时期白套红玻璃云龙纹玉壶春瓶,器物整体取形于经典的玉壶春瓶型,通体以涅白玻璃套红色玻璃吹制而成,瓶口装饰以弦纹,肩部饰以蔓草纹与如意云纹,腹部主要图案为云龙戏珠,底部以莲瓣纹收尾,瓶底刻“大清乾隆年制”款。该器物造型匀称,纹饰丰盈,雕刻精细,是清代套料玻璃其中的典范。通过对比可知,此器物口、颈、肩、腹、底的纹饰都与元代景德镇生产的青白釉刻花云龙纹玉壶春瓶极为接近,配色上也明显带有对于釉里红装饰语言的效仿。

图4.(左)清乾隆白套红玻璃云龙纹玉壶春瓶,藏于北京故宫博物院 ;(中)元青花云龙纹玉壶春瓶,藏于青州博物馆 ;(右)明釉里红缠枝莲纹玉壶春瓶,藏于北京故宫博物院

当然,中国古代物质文化历史中不同工艺门类之间互相借鉴的案例不在少数,故单纯从形制与纹饰上的相近就断定二者间的关系或许缺少说服力。那么以下要谈到的圏足,似乎能够为套料玻璃与陶瓷的关系提供进一步的证明。圏足在古代陶瓷艺术中由来已久,宋代以后开始盛行。工匠在拉坯后修出圏足这一过程在陶瓷工艺领域司空见惯,但乾隆时期套料玻璃多采用雕刻的方式来制作圏足,即在瓶身吹制完成后对底部二次贴料,冷却后在中心雕刻形成凹陷来制作圏足。若单纯从满足功能的角度来看,将吹制玻璃底部做平似乎更为经济,这一点从大量西方玻璃器皿案例中能够找到依据,而且在我国早期吹制玻璃器皿上面也有体现。若以雕刻的方式制作玻璃圏足,不仅需要高超的技术,还需要耗费大量的时间。那么如此大费周章地雕刻圏足究竟出于什么原因?笔者推断,这种对于圏足的处理手法实际上源于古人器物圏足形成的固有审美喜好,而这样一种耗时耗力的工艺恰恰能够从一个侧面证明我国古代强盛的陶瓷文化对玻璃工艺的影响。“一些定义性的特征可以使一件艺术品的价值更为突出,比如造型和比例。”[10]千百年来形成的中国传统陶瓷艺术,形成了一套自洽的平衡比例、协调色彩、完善造型的方法。这种方法从最基本的功能出发,结合各种工艺的特点,生成一种关于造型、色彩、材质协同共生的和谐关系。在延续千年的我国传统生活场景中,这种关系逐渐由触觉的功能系统渗透进入视觉的认知系统,最后如“法则”一般深刻地影响人的创造行为。这也许能够解释,即便在西方技术影响下已经掌握一定玻璃加工技术的我国,却仍然对已有艺术形式推崇有加。

由此我们可以清晰地看到,此时玻璃艺术无论从器形、装饰还是功能部件,都体现出玻璃艺术对陶瓷艺术的模仿。需要明确的是,虽然清代套料玻璃以雕刻的方式来模仿瓷器表面的装饰,但这种“模仿”却较前文仿玉玻璃璧的仿制方法有着根本的区别。如果单纯地模仿陶瓷纹饰,以绘画语言为主的画珐琅玻璃工艺就足以达成,但事实却非如此。更为复杂的套料雕刻工艺带来的不仅是色彩的差异,更为重要的是,此工艺能够在器物表面形成空间落差,而这种表现手法,从视觉效果和造物方法层面来看,都与雕漆和俏色玉雕异曲同工。这一时期,套料玻璃受到统治阶级的青睐而得到极大发展,并逐渐发展成为了独立的工艺美术品类:不仅数量上远超前代,工艺上也有了较大的创新,甚至出现了反哺陶瓷艺术的现象。(图5)陶瓷器物通过胎体的浮雕和釉色来仿制套料玻璃,这足以证明当时玻璃艺术的强盛。因此,反观这一时期的套色玻璃,与其说是一种“模仿”,倒不如说更像是清代匠人在综合了多种工艺方法之后,针对玻璃材质特点创造的一种高于“模仿”的对于材料的“演绎”。

图5.(左)乾隆款蓝套绿玻璃螭纹水丞(图片来自故宫博物院网站);(右)仿套料蟠螭纹纸槌瓶(图片来自中国国家博物馆官网)

对于材料的演绎方法,在清代玻璃材料颜色的创新上也十分为明显。杨伯达曾这样概括:“在颜色上仿玛瑙红、翡翠绿、琥珀蜜蜡黄,造型仿嘉靖菊瓣漆盘、宣德雕漆把杯、宣德鳅耳炉等。”[11]清雍正时期,单色玻璃成为主流产品,见于档案记载的颜色就多达30多种,而其中不乏模拟其他材料的玻璃,如“假松石色”“蜜蜡色”“琥珀色”等。又如,清代工匠在西方点彩玻璃工艺的基础上,尝试将金箔等细小金属颗粒加入玻璃中,进而发明了洒金玻璃。《同治苏州府志》曾记载,康熙四十四年三月二十一日,康熙南巡赐予江苏巡抚宋荦十七件玻璃器中,就有两件“洒金蓝玻璃瓶”。杨伯达认为,这种融合了金属的特殊玻璃是为仿照产于阿富汗的青金石而创造的,但目前未曾发现对应的实物。笔者推测,《琳琅——清代宫廷玻璃器》中记载的撒金星绿料夹层鼻烟壶应与此类玻璃接近。再如清代匠人将融化的两种颜色的玻璃混合,而制造出的比拟雄黄色泽的玻璃材料。(图6)

图6.(左)仿绿松石色玻璃八棱瓶、(中)洒金星绿料夹层鼻烟壶、(右)雄黄色玻璃三足炉

通过对这些仿制玻璃的深入分析,笔者总结出这类模仿逻辑背后的规律:上述被模仿的材质本身并不足以支撑制作如此尺度和纯净度的器物,至少在当时的生产水平下是如此。但匠人却费尽心思地将玻璃制作出如绿松石、青金石、雄黄等材料的效果,并巧妙运用玻璃材质较好的可塑性,别出心裁地创造出了本不可能存在的器物类型。这在完美复刻了天然材质的同时,又进一步展现了天然材料不具备的造型性能和装饰效果。因此,这看似是对于一种材料的模仿,但其实质是一种更高维度的艺术表达,体现出当时创新的造物理想和超越现实的审美趣味。(表1)而这种审美趣味甚至影响了统治阶级对于玻璃价值的认识。据《造办处档案》记载,奉上谕:“八供样式好,其做法甚糙,可照其样式往细致里做几分。再看得呆月白玻璃鼻烟壶颜色比松石色甚强,着剳开镶嵌在新做八供上用。”这证明在当时的皇权审美下,玻璃的色泽已经能够取代天然宝石了。

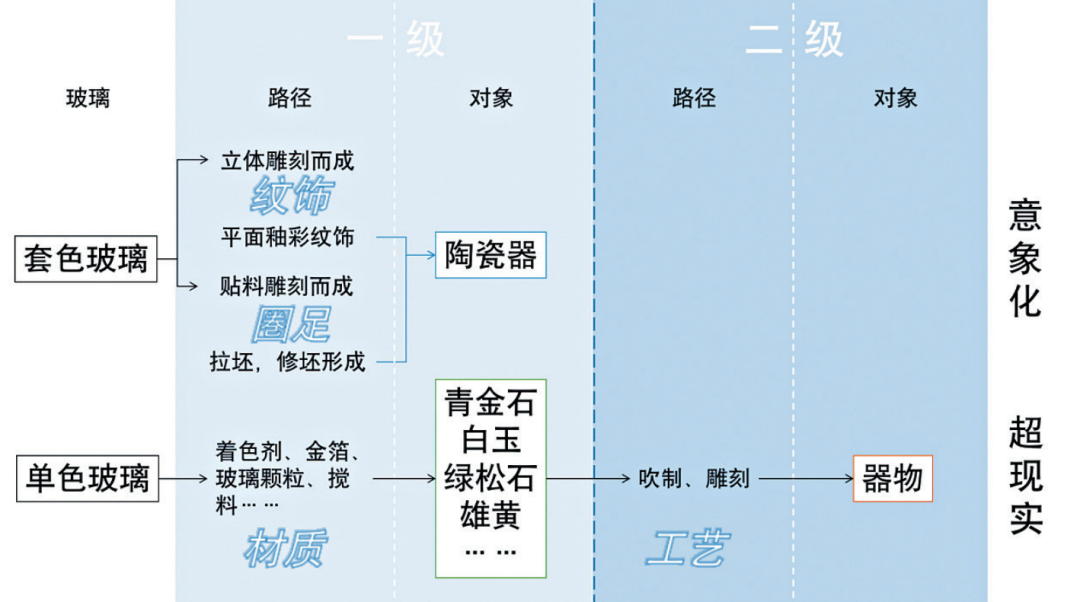

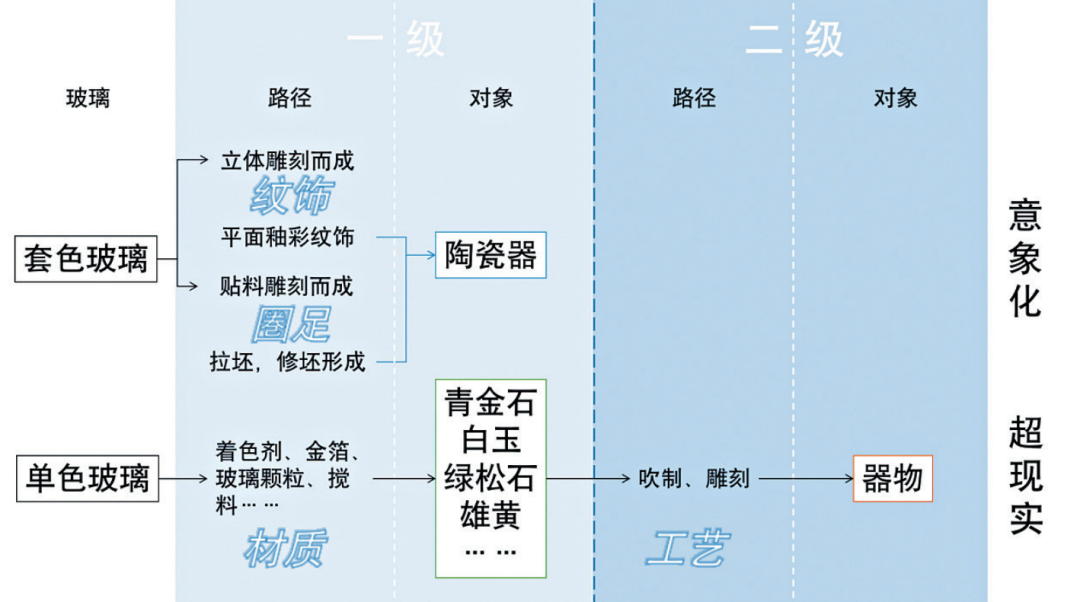

表 1. 套色玻璃与单色玻璃造物理念示意图

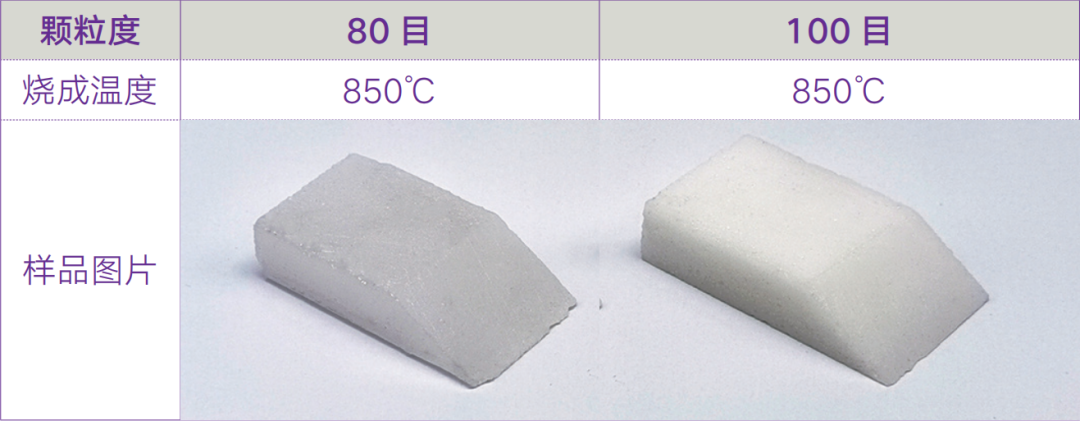

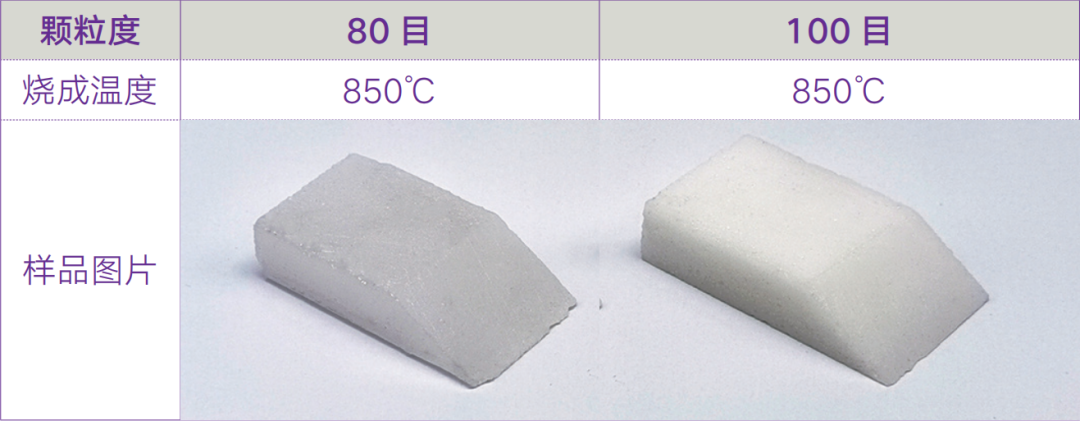

封建王朝陨灭,我国古代玻璃艺术在它的巅峰时期夭折。随着近现代民族工业的发展和社会现代化进程的演进,玻璃艺术也迎来了全新的发展空间。受国际工作室玻璃艺术运动的影响,2000年,北京和上海两所高校(清华大学美术学院和上海大学美术学院)玻璃艺术工作室的建立被认为是我国现代玻璃艺术的开端。在西方经验和本土文化的共同影响下,我国现代玻璃艺术迎来了爆发式的发展。经过了20多年的摸索,我国现代玻璃艺术学科不断成熟,本土化的造物方法、理念和审美的逐渐形成。今天的玻璃艺术作品不再是为了博得帝王的欢心,完全出自个人意志的主观表达。但或许是巧合,抑或是中国人文化基因里存留的对于玻璃的特殊情感和执念的影响,笔者发现,当今的艺术实践中依然存在许多似曾相识的形式——模仿与演绎。形态方面,今天的艺术家常常通过硅胶翻模、制作蜡型的方式,完成对于某形态的模仿。运用现代化工材料,能够精确复制每一处细节,使得今天的艺术家对于某种形态的模仿不再受制于制作者的雕刻和塑造技艺。材质方面,干福熹在《玻璃态物质的本质和特征》一文提出,中国古代玻璃之所以形成温润玉如的色彩质感,除去风华层对玻璃表面的影响,其中重要原因就是氧化钡的大量加入,使得玻璃内部析出了二硅酸钡(β-BaSi2O3)结晶颗粒。而我国现当代艺术家似乎也并没有放弃对半透明效果的追求。笔者通过实验对比了不同目数玻璃粉烧制的效果后发现,今天的艺术家时常通过将原本透明度玻璃材料研磨成粉末,并结合模具和不同烧制温度的方法来极力模仿玉石、瓷釉,甚至是纸张的效果。(表2)但与古代不同的是,即便今天的许多玻璃作品通过模仿和演绎达到了空前的仿真效果,但我们却能够明显地感知到模仿物与被模仿物之间的对立,在感官上显示出的矛盾,以及由此带来的意义上的冲突。(图7)这些对于其他材质的模仿,最终突破了工艺技术层面的演绎和表达,而进入观念的传递,这是典型的当代艺术的阐述方法。但即便如此,我们也不可否认,在这些由材质、形态、材料搭建的错综复杂的艺术表达系统中,依然能够明显感受到其背后的造物理念、方法与传统的一脉相承。

表2. 玻璃粉烧仿制效果实验

图7.(左)《无处安放》,李宪阳 ;(中) 《愈》系列—《晓愈》,江桂梅 ;(右) 《间隔一米》系列之一,余泽昊

宋代诗人苏轼在《独酌试药玉酒盏有怀诸君子明日望夜月庭佳景》中写道:“镕铅煮白石,作玉真自欺。琢削为酒杯,规摹定州瓷。”其中“作玉”“摹瓷”两句恰好是古代玻璃艺术造物方法的高度概括,即材料的“模仿”“置换”和“演绎”,而一句“真自欺”则道尽了中国人一直以来对于玻璃的消极态度。学界一度认为,仿玉是我国玻璃艺术发展道路上的绊脚石。但通过本文分析,笔者认为,或许我们可以找到一种方法,来重新认识这段绵延千年而自成一派的玻璃艺术文化:模仿是中国玻璃艺术特点形成的重要开端,是特殊材料、特殊工艺在我国的文化土壤中形成的特殊的造物方法。随着古代玻璃艺术巅峰的到来,“模仿”逐渐发展为一种“演绎”,由此又进一步催生了独特的审美文化。这种特有的玻璃美学趣味和造物方法,也深深影响了现当代玻璃艺术的发展,推进了我国玻璃艺术独特的美学语言的形成。(表3)从这个角度来看,这种“模仿”趣味或许在技术发展的层面的确阻碍了玻璃在我国更大规模的应用,但却在文化基因层面,推动了中国独特玻璃艺术美学和文化的形成。因此,这种中国特有的造物理念具有极为深远的文化意义。

表 3. 古代玻璃模仿造物理念与审美趣味流变表

综上,我们似乎能够更加全面、客观、清晰地勾勒出我国玻璃艺术的过去:与西方玻璃艺术不同,它并不执着于质地的光怪陆离,也不沉迷于形态的琳琅满目,它见证了中西文化的交融,但在华夏造物文化土壤中,却始终钟情于克制和内敛的美。它在模仿中得以前行,在演绎中得以传承。面对未来,我国的玻璃艺术将更加多元。在我国现代玻璃艺术学科建立初期,对于西方经验的借鉴是必不可少的,但由此形成的思维惯性和固有认识,是否会在今天成为另一种“仿玉之风”,进而阻碍玻璃艺术发展?我们不得而知。也许只有明确自身文化价值,拥抱多元文化,才是未来中国玻璃艺术构建自身学术、学科、话语体系的重要前提。